-

Государственное управление

на Урале в первой половине XVIII в.

-

Промышленность пермских земель

в первой половине XVIII в.

-

Деятельность В. Н. Татищева

на территории Урала

-

Цитаты

из трудов В.Н. Татищева

-

Государственное управление

на Урале в первой половине XVIII в.

Первый раздел выставки посвящен государственному управлению в нашем крае в первой половине XVIII столетия, тому, как осуществлялась связь Пермских земель с центром Российского государства, а также работе местных органов власти.

По Указу Петра I от 18 декабря 1708 г. Россия была поделена на губернии. До этого в России основной административной единицей был уезд, то есть город с прилегающими к нему землями. Вместе с увеличением территории Российского государства возникала необходимость централизации управленческой системы.

По Указу было создано восемь губерний: Московская, Ингерманландская (Петербургская), Смоленская, Киевская, Архангелогородская, Казанская, Азовская и Сибирская. Губернаторы соединяли в одном лице военную, административную и судебную власти. Территория нынешнего Пермского края вошла в состав Сибирской губернии. Центром губернии стал город Тобольск – крепость в устье реки Тобола, основанная казаками в 1587 г. при покорении Сибири в конце XVI века.

По Указу Петра I от 29 мая 1719 г. «Об устройстве губерний и об определении в оные правителей» Сибирская губерния была поделена на три провинции. Пермские земли были включены в Соликамскую (Соль-Камскую) провинцию с центром в городе Соликамске. В 1727 г. Соликамская провинция была передана в Казанскую губернию. С конца 20-х годов XVIII века наблюдается постепенная смена названия провинции: в одних и тех же документах она именуется и Соликамской – по названию центрального города, и Пермской – по исторически сложившемуся названию территории. В 1737 г. центр провинции переведен из города Соликамска в город Кунгур. Провинцией управляла Пермская провинциальная канцелярия во главе с воеводой. В 1781 г. территория нашего края вошла в состав вновь созданного Пермского наместничества (с 1797 г. – Пермской губернии).

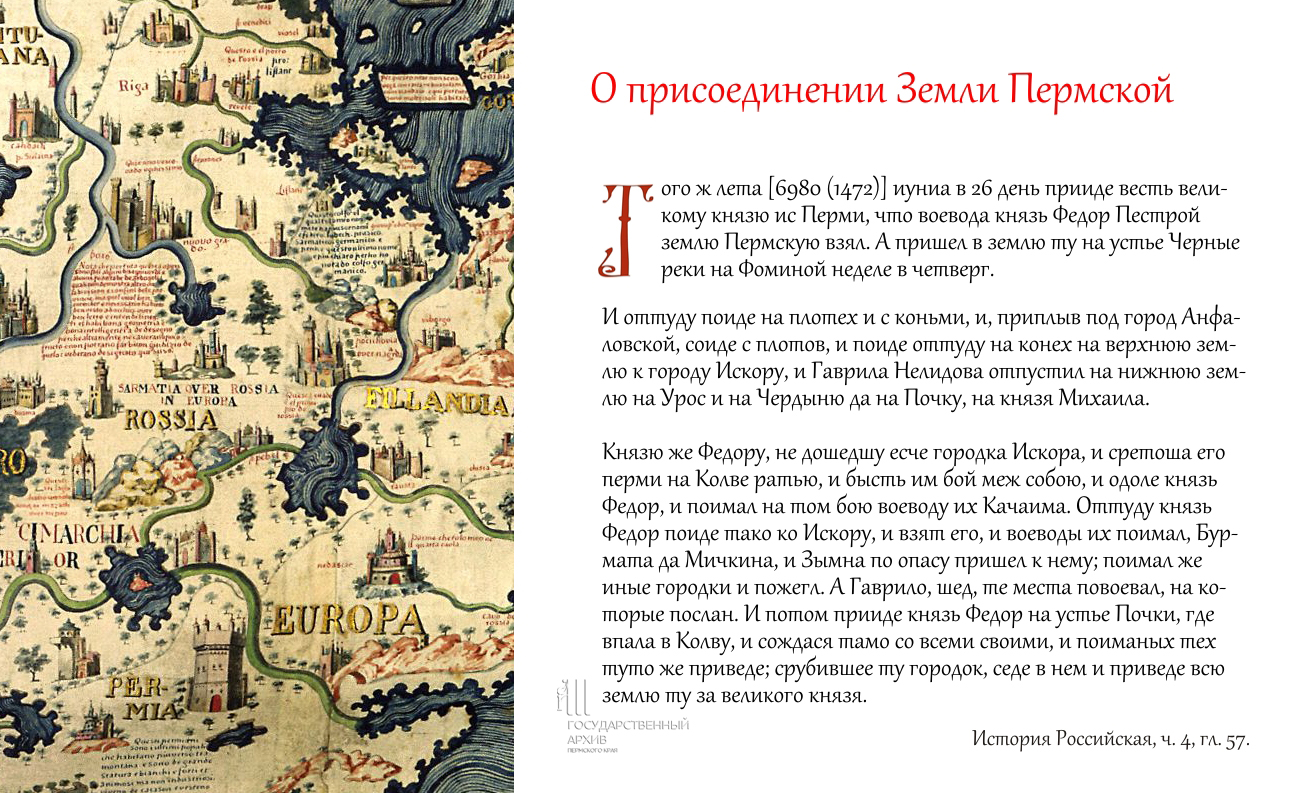

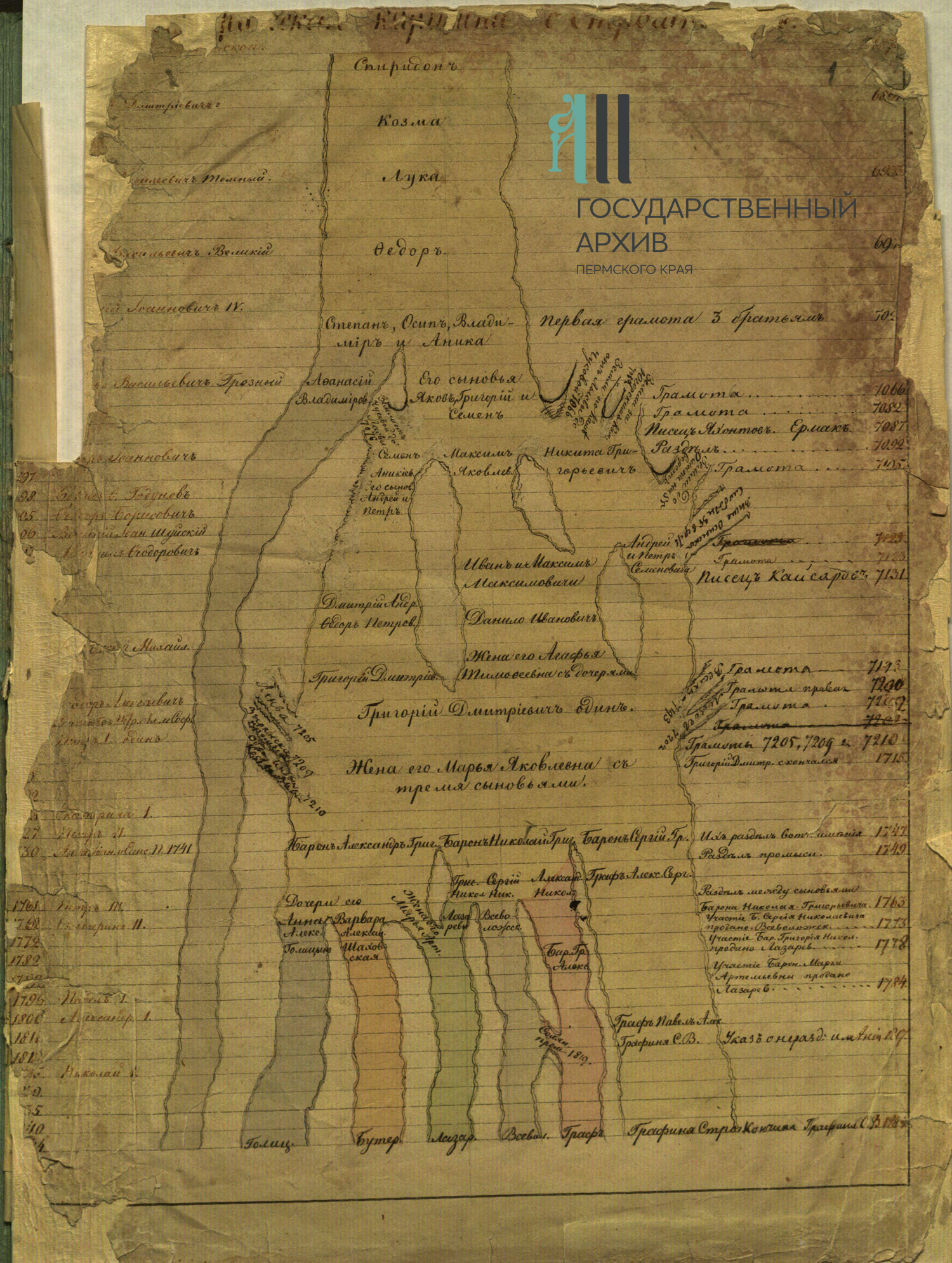

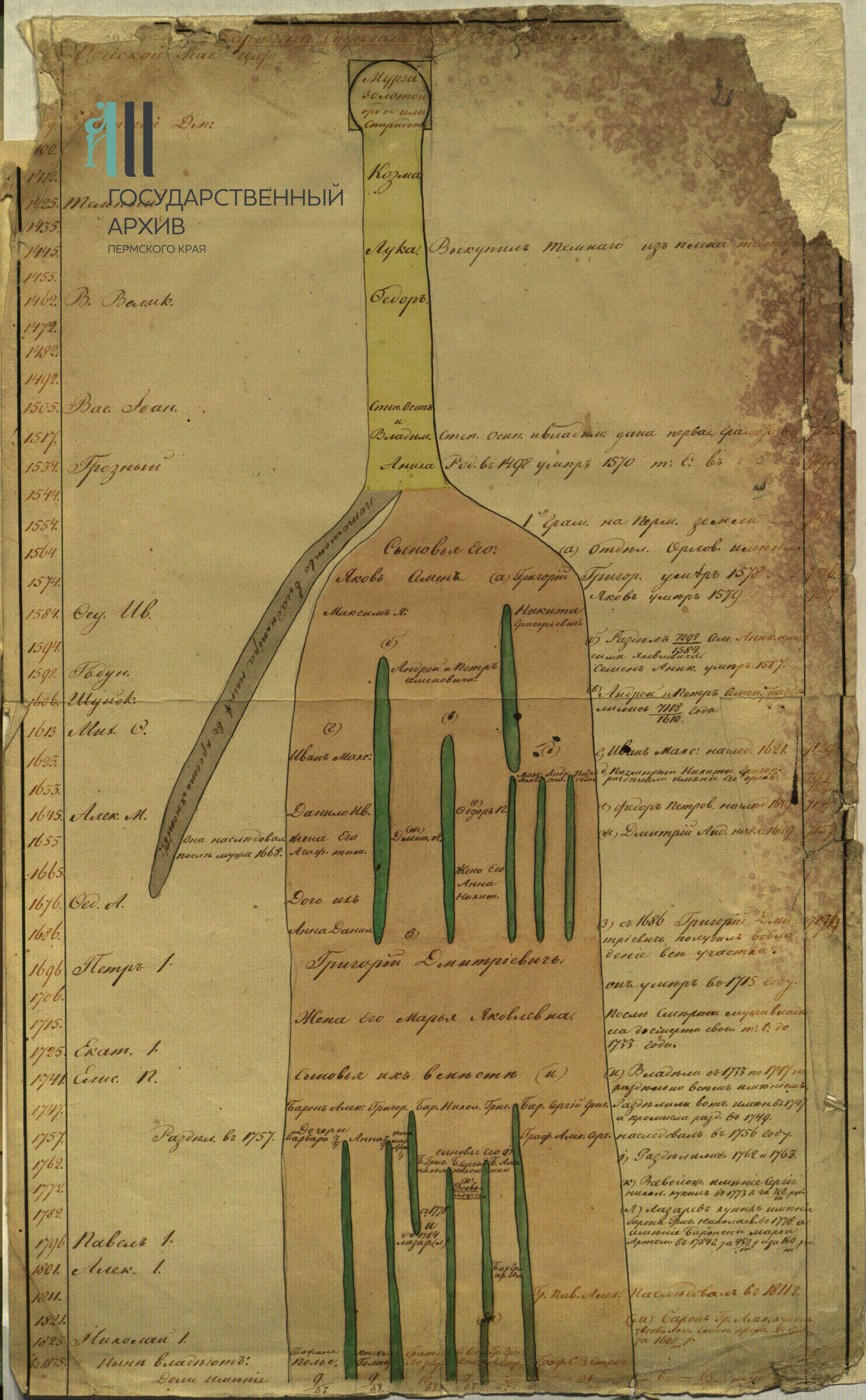

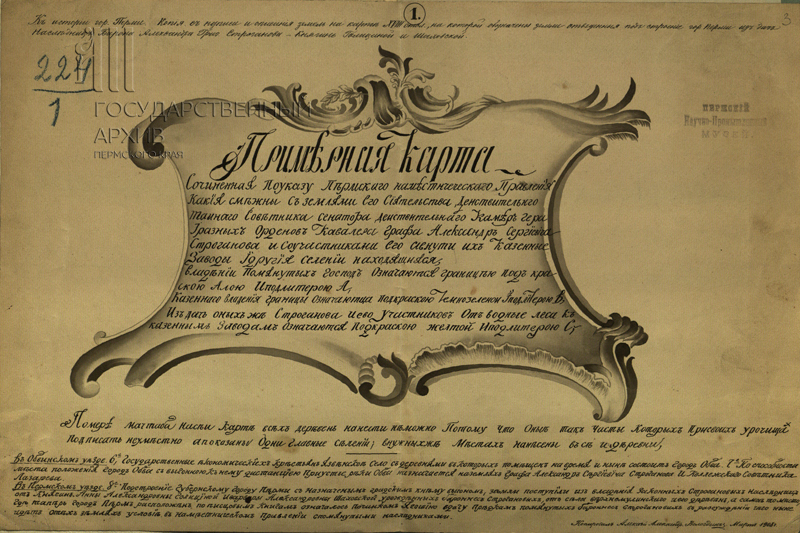

Среди экспонатов данного раздела выставки – указы российских царей и императоров, российского Сената, документы государственного делопроизводства и законодательства, челобитные. Представлен и иллюстративный материал – карта Казанской губернии, в состав которой входил наш край в 1727 – 1781 гг., герб и родословная карта рода Строгановых, игравшего огромную роль в жизни Пермских земель описываемого периода.

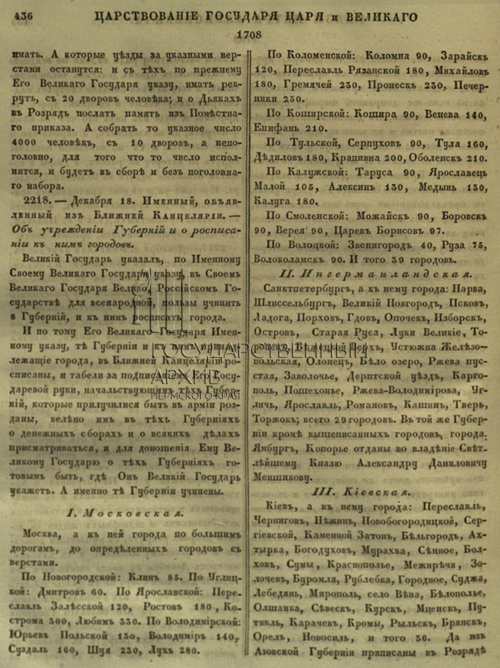

Указ Петра I о разделении России на губернии. 1708 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т.4. – Санкт-Петербург, 1830.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 13376. С.436-438.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 13376. С.436-438.

Указ установил новое административно-территориальное деление Российского государства. Территория нашего края по Указу вошла в состав Сибирской губернии

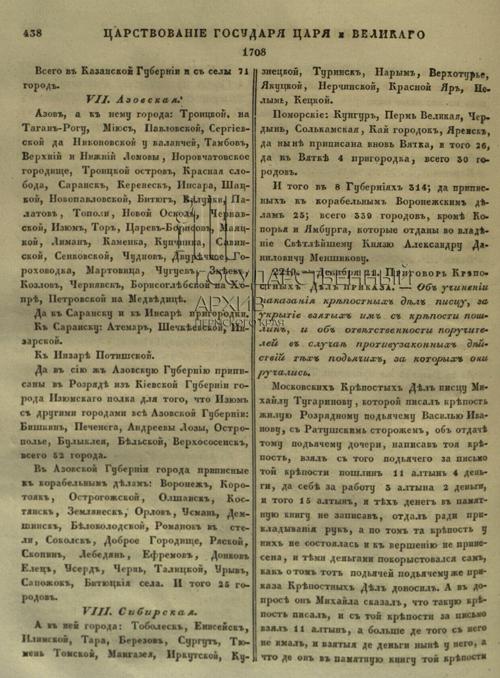

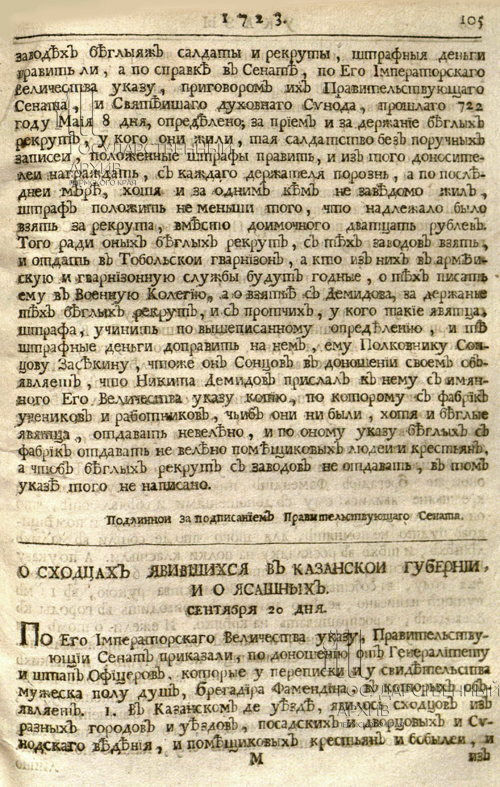

Георг Вильгельм де Геннин – начальник горных заводов Урала в 1723-1734 гг. [XX в.]

ГКБУ «ГАПК». Ф. ф-62. Оп. 62н. Д.239.

В 1697 г. В. де Генин, уроженец немецкой (по другим данным - голландской) земли, поступил на русскую службу. Руководил строительством или реконструкцией заводов на Урале, а также в Петрозаводске, Сестрорецке, Туле.

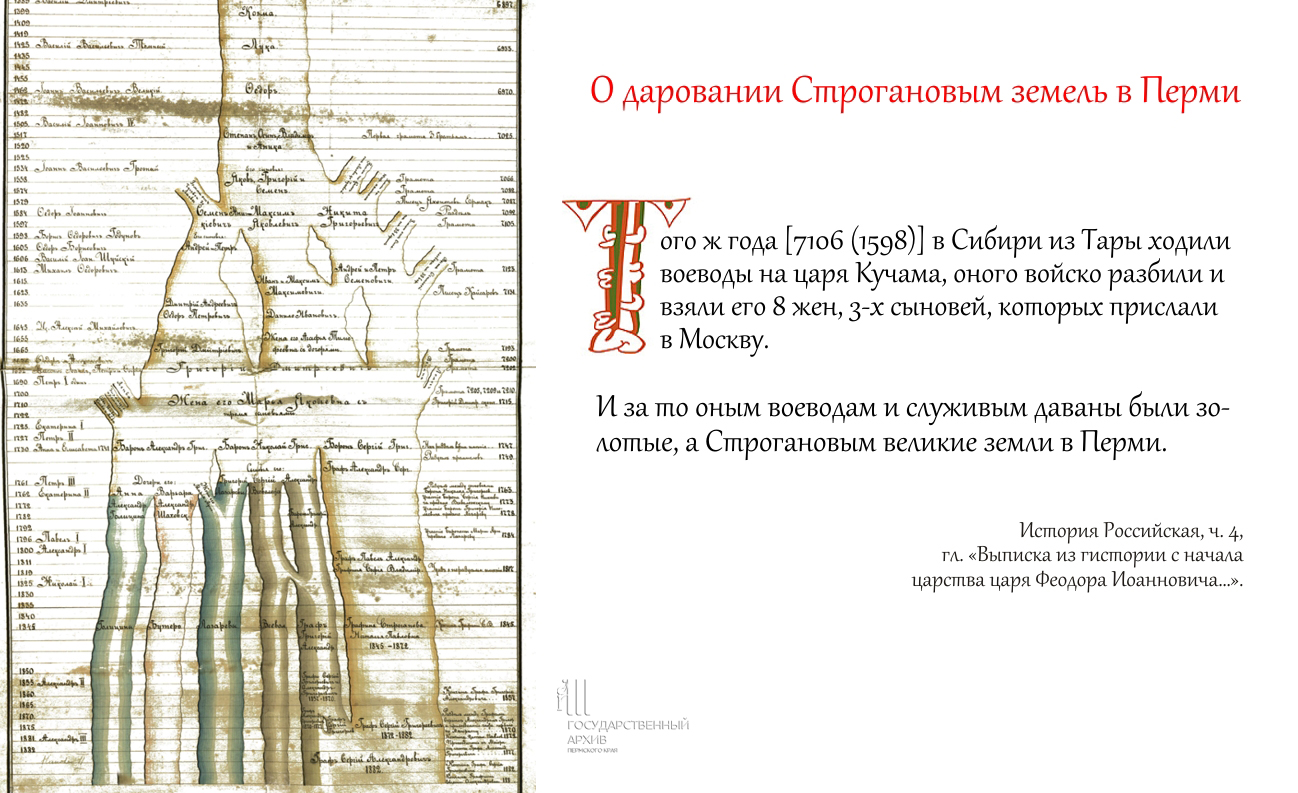

Герб рода Строгановых – знаменитых российских промышленников, имевших обширные владения на Урале. [1840-1892 гг.]

ГКБУ «ГАПК». Ф.р-1669.Оп.1. Д.845.

Строгановы получили уральские земли в свою вотчину еще от Ивана Грозного, во второй половине XVI века. В период, которому посвящена выставка, основали ряд заводов, в частности Билимбаевский чугунолитейный, Кыновский железоделательный.

Дом воеводы в г. Соликамске – старейшее гражданское здание Северного Урала. Фотография 1906 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. ф-60. Оп. 60н. Д.326.

Дом построен в конце XVII века, использовался как административное здание, где помещалась воеводская канцелярия. В настоящее время в здании расположен музей.

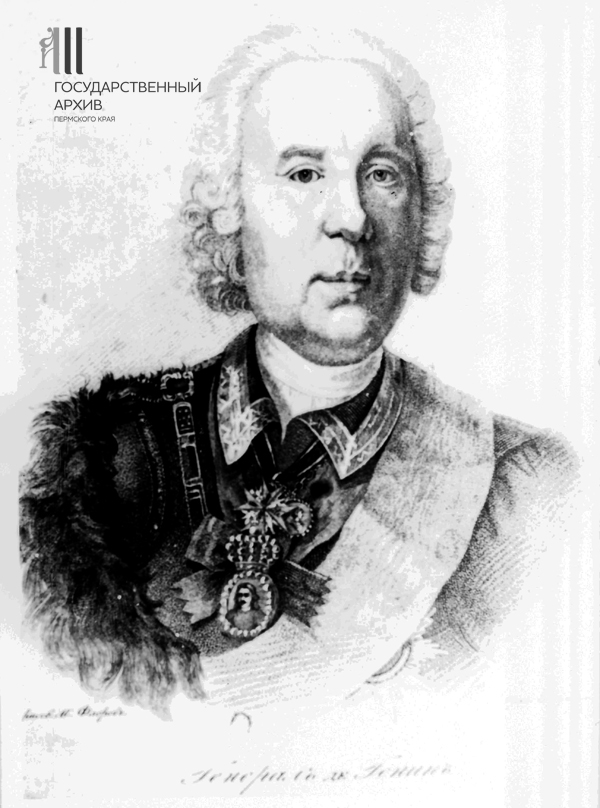

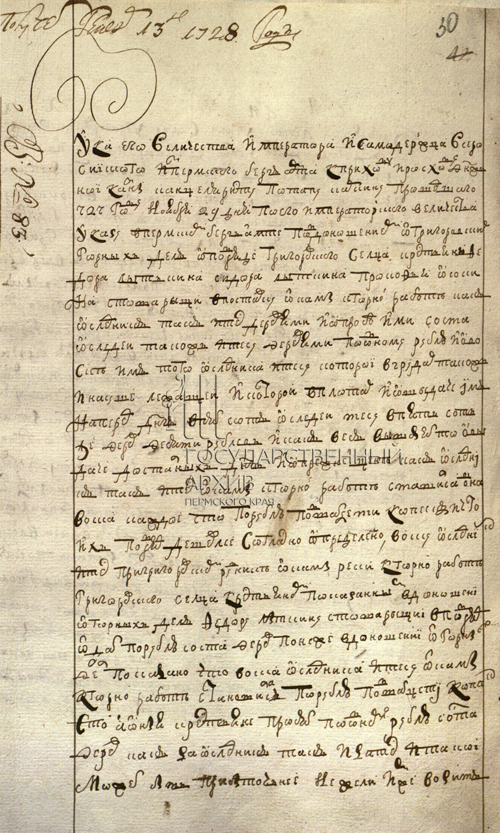

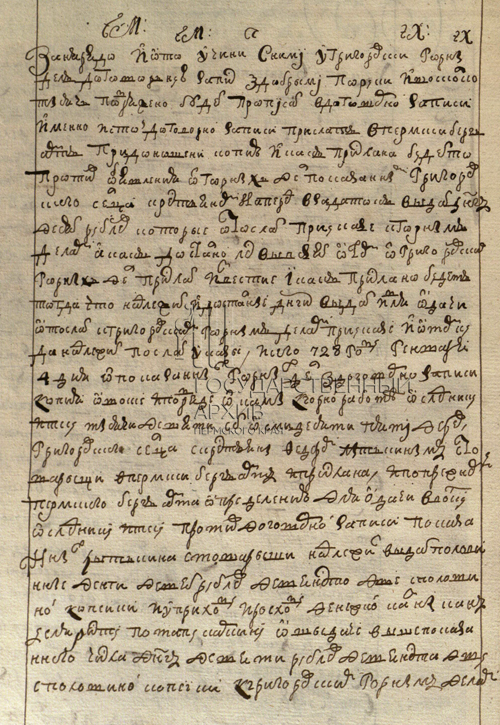

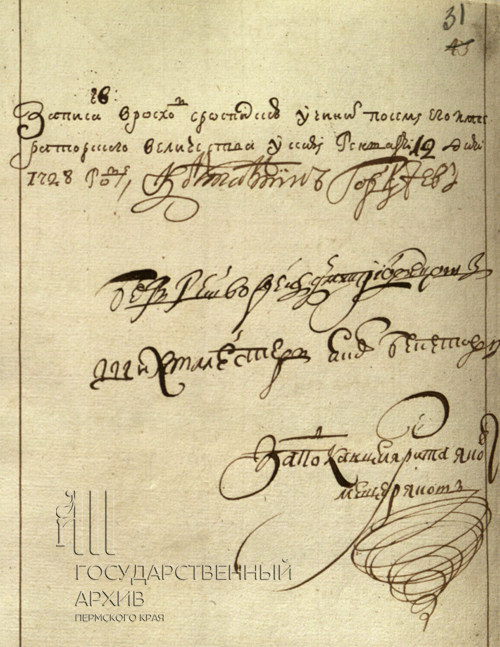

Указ из Пермского берг-амта канцеляристу Потапу Каскину о выдаче денег крестьянам за поставку древесины. 12 января 1728 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.544. Оп.1. Д.1. Л.30-31.

ГКБУ «ГАПК». Ф.544. Оп.1. Д.1. Л.30-31.

Правительство жестко контролировало работу казенных заводов, строившихся на Урале. Указы императоров регулировали финансирование горного ведомства и основные статьи расходов горных правлений.

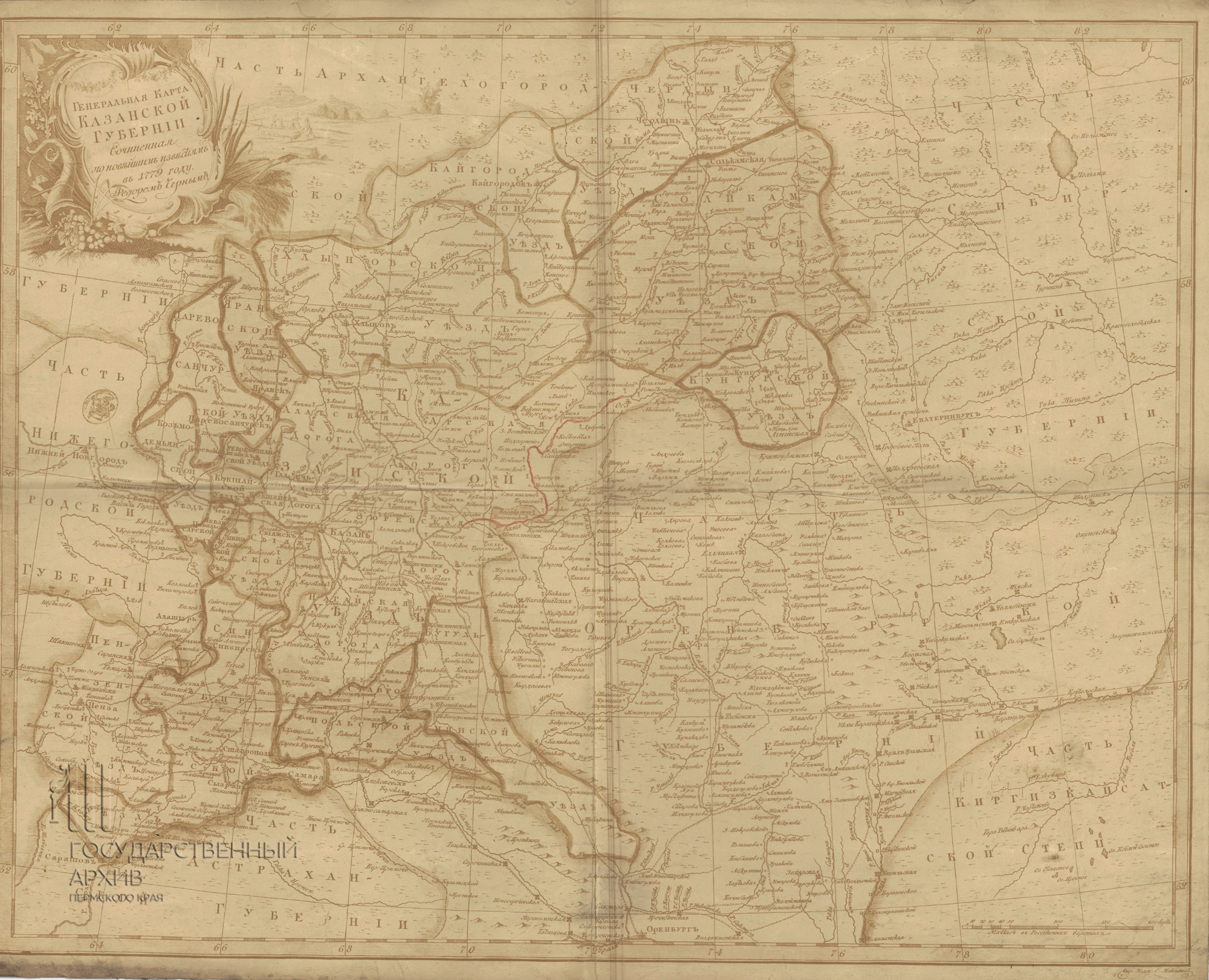

Генеральная карта Казанской губернии, составленная Федором Черным. 1779 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.716. Оп.5. Д.124.

В состав Казанской губернии пермские земли вошли в 1727 г. и оставались в ней до 1781 г., когда было образовано Пермское наместничество.

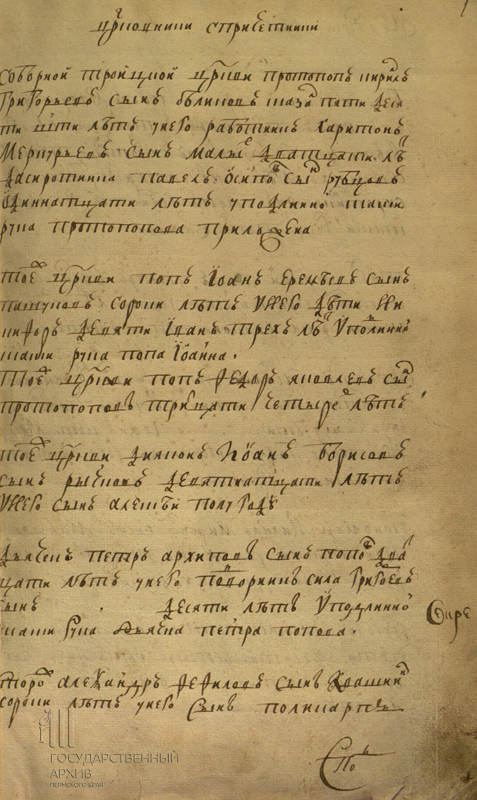

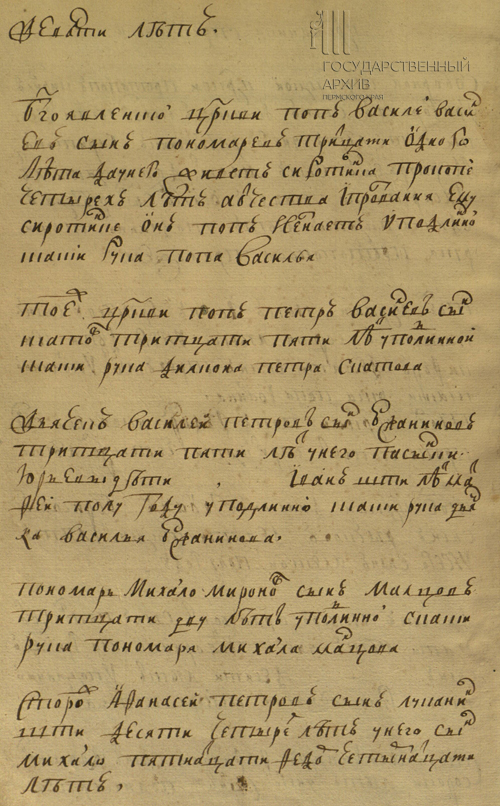

Первый лист Земской книги окладных сборов с жителей г. Соли Камской Соликамской провинции Сибирской губернии за 1721 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.633. Оп.1. Д.26. Л. 1-1об.

ГКБУ «ГАПК». Ф.633. Оп.1. Д.26. Л. 1-1об.

Земская книга фиксировала всех жителей той или иной местности, обязанных уплачивать налоги в государственную казну.

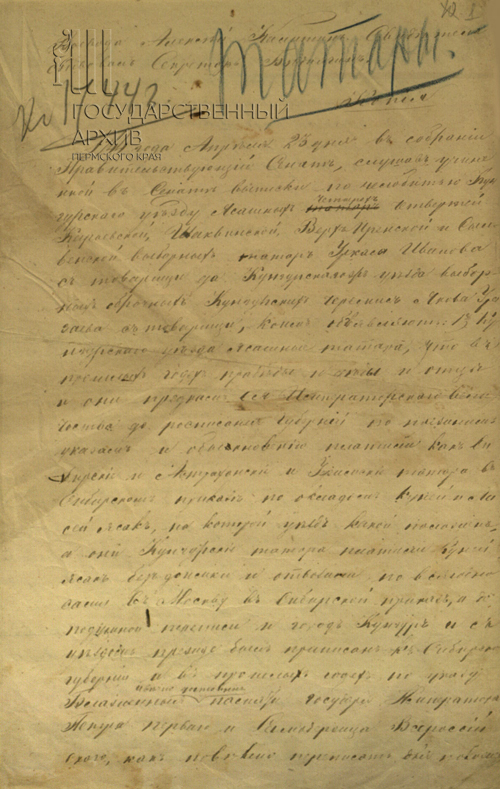

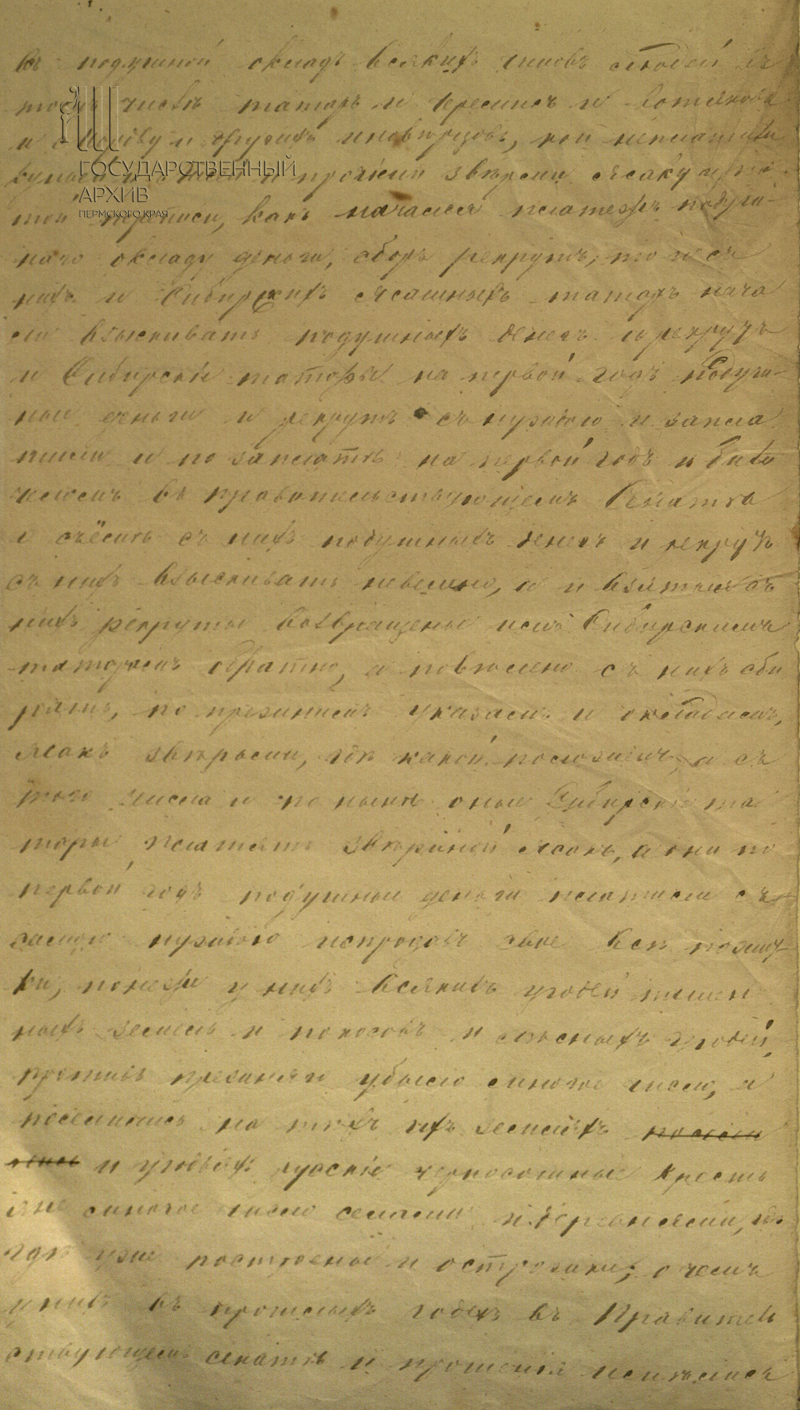

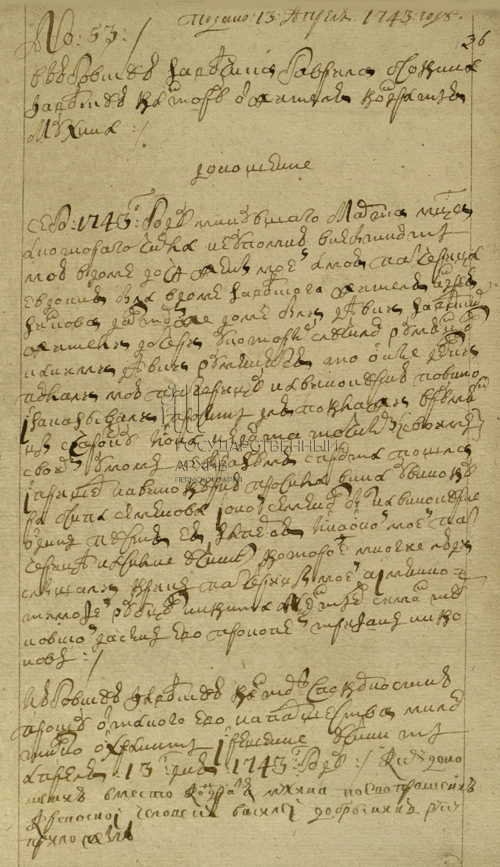

Страницы из копии указа Сената от 23 апреля 1744 г. о расследовании челобитной ясачных татар и черемисов Кунгурского уезда о замене ясака подушной податью и незаконном завладении их землями. [XIX в.]

ГКБУ «ГАПК». Ф.633. Оп.1. Д.18. Л.1-1об.

Ясак – натуральный налог, главным образом пушниной, который платили подданные Российского государства из числа коренных народов Урала и Сибири (татары, манси и т.д.). Документ рассказывает о конфликте татар с местной властью по причине злоупотреблений со стороны последней.

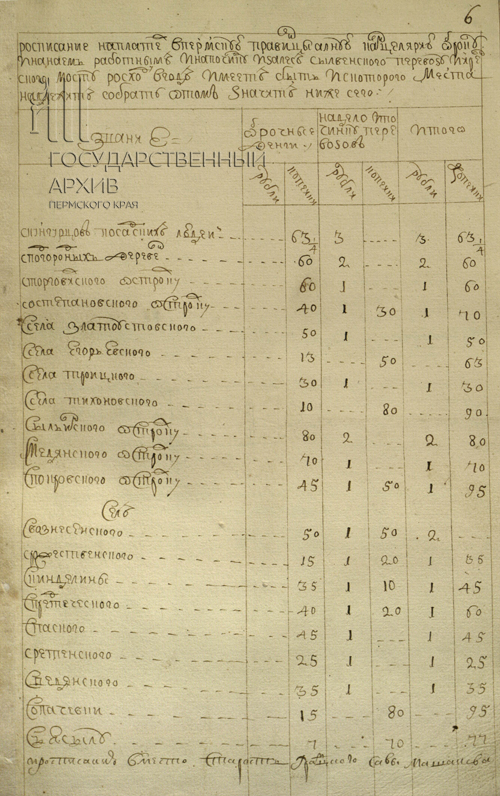

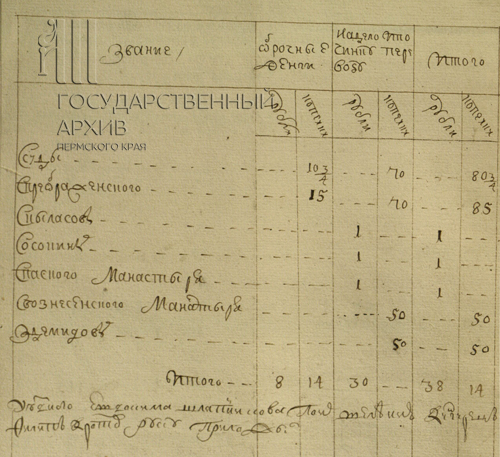

Страницы из дела Пермской провинциальной канцелярии о сборе денег на постройку нового моста через реку Ирень в окрестностях города Кунгура – расписание платежей по городам и острожкам. 1738 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.633. Оп.1. Д.2. Л.6-6об.

В таблице указывалось, сколько денег должны были уплатить жители каждого населенного пункта на строительство моста.

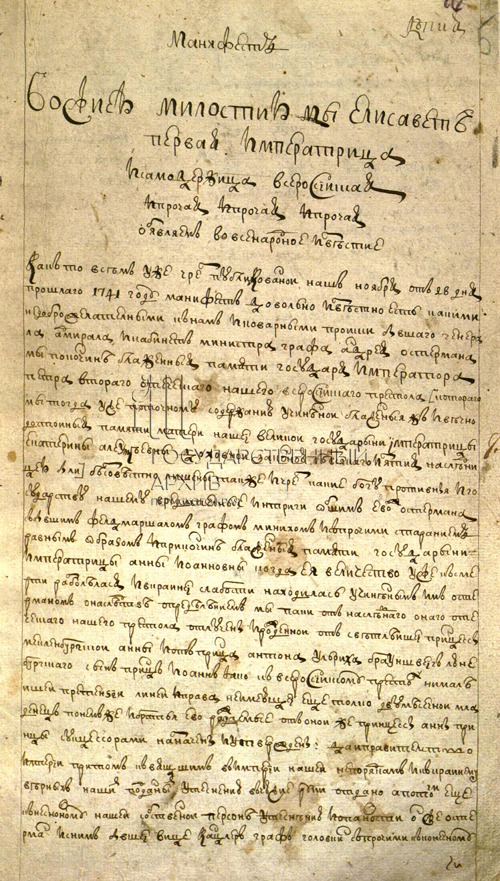

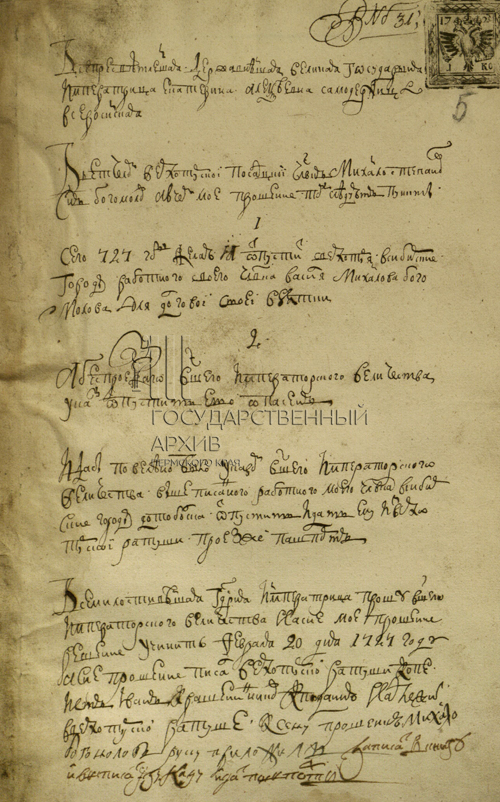

Первый лист манифеста императрицы Елизаветы Петровны об интригах бывшего канцлера Остермана, бывшего фельдмаршала Миниха и других лиц. [1742 г. ]

ГКБУ «ГАПК». Ф.633. Оп.1. Д.6. Л.5.

В данном Манифесте, изданном вскоре после восшествия Елизаветы Петровны на престол в результате дворцового переворота, утверждаются ее права на царствование и осуждаются противники Елизаветы Петровны.

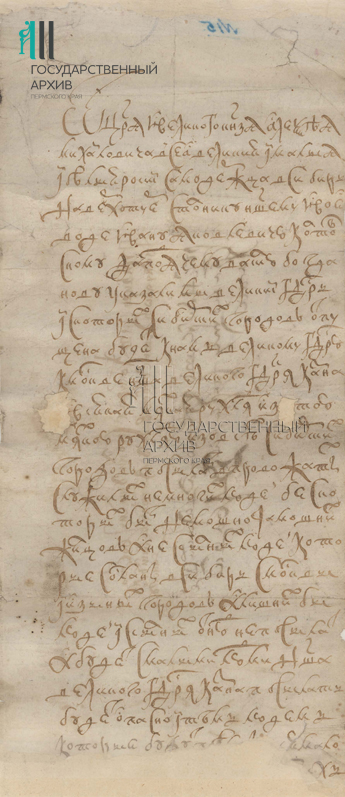

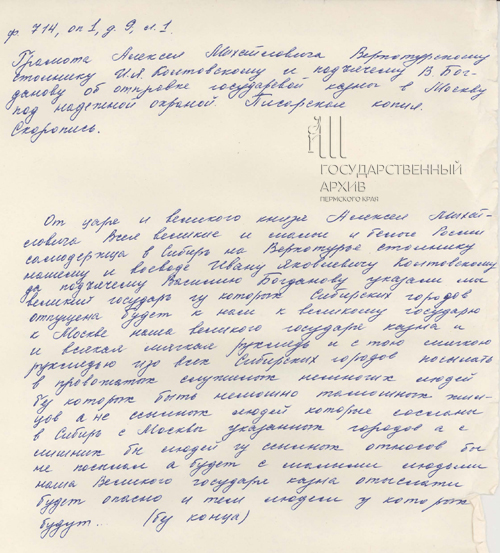

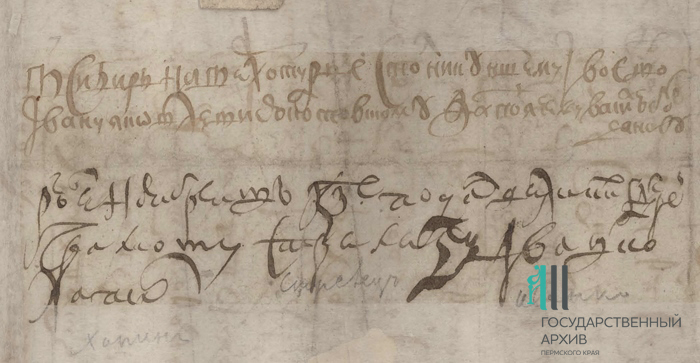

Царская грамота о посылке провожатыми с государственной казной служилых людей. [1645-1676 гг.]

ГКБУ «ГАПК». Ф.715. Оп.1. Д.9.

ГКБУ «ГАПК». Ф.715. Оп.1. Д.9.

Грамота царя Алексея Михайловича предписывает должностным лицам Верхотурья отправлять собранные в качестве налогов деньги в Москву в сопровождении «служилых людей».

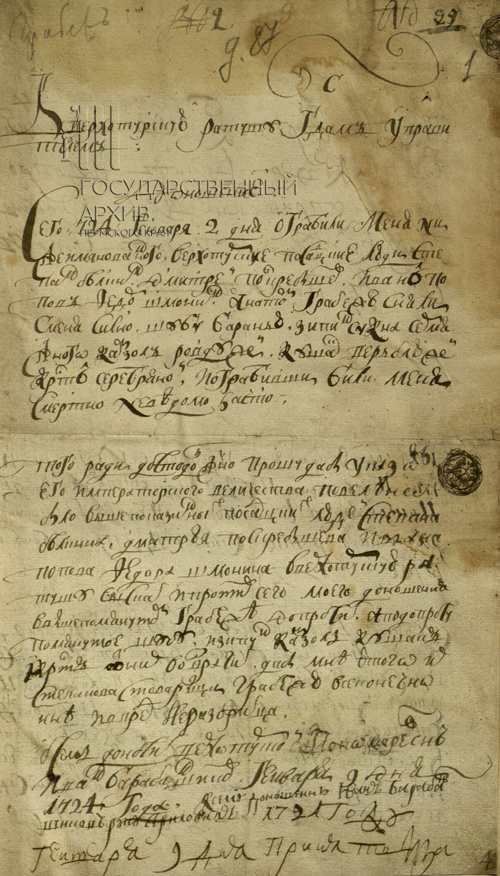

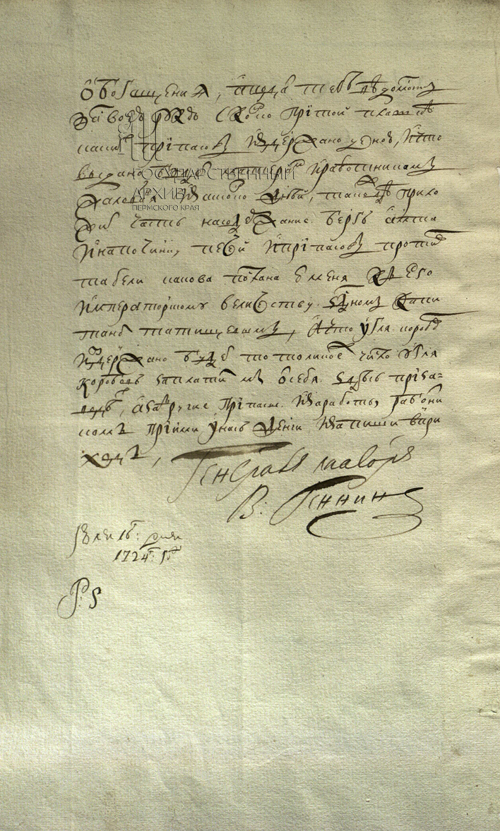

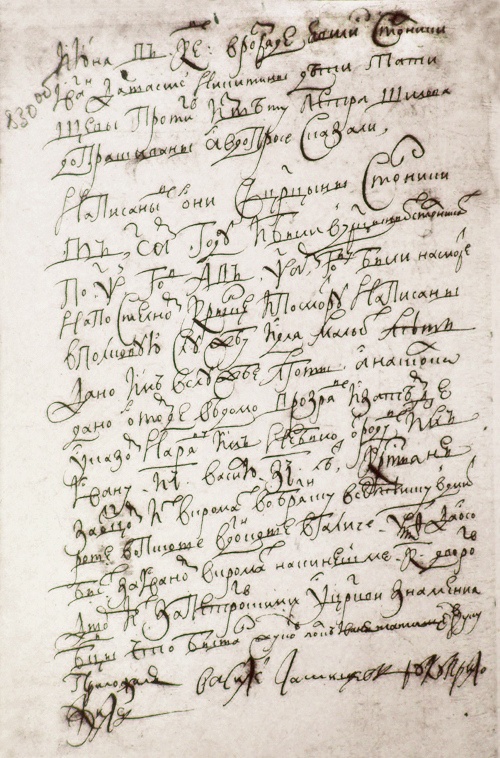

Челобитье Ивана Барабанщикова об ограблении его, обращенное в Верхотурскую ратушу. 1724 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.268. Оп.1. Д.14. Л.1.

Документ из уголовного дела первой половины XVIII века. Подобными расследованиями занимались местные власти.

Челобитные верхотурских посадских людей в верхотурскую ратушу с просьбой о выдаче проездных паспортов. 1727 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. 268. Оп.1. Д.15. Л.5

По законам того времени, для проезда по территории российского государства требовался особый паспорт, который выдавали должностные лица, уполномоченные на это центральной властью.

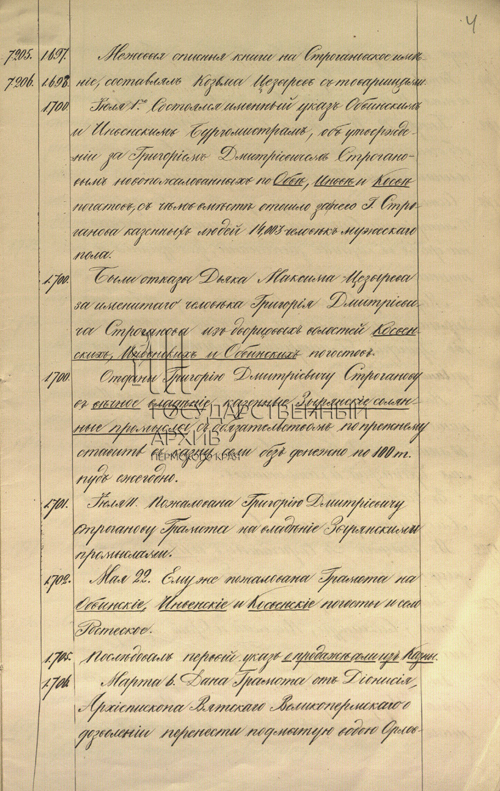

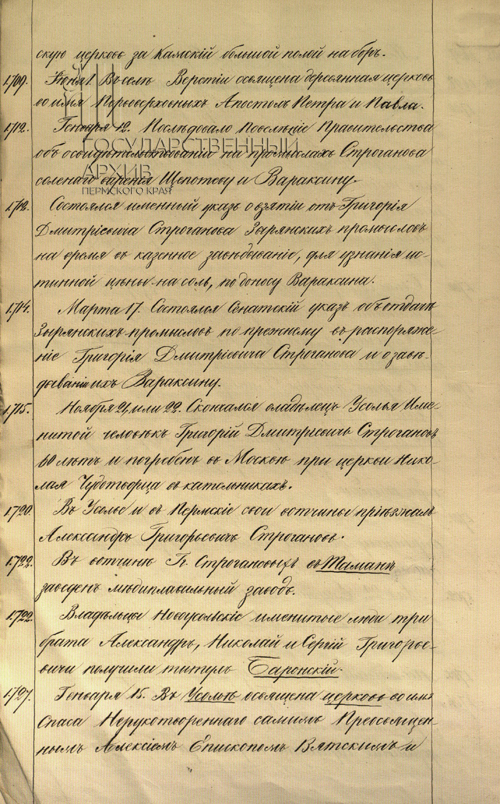

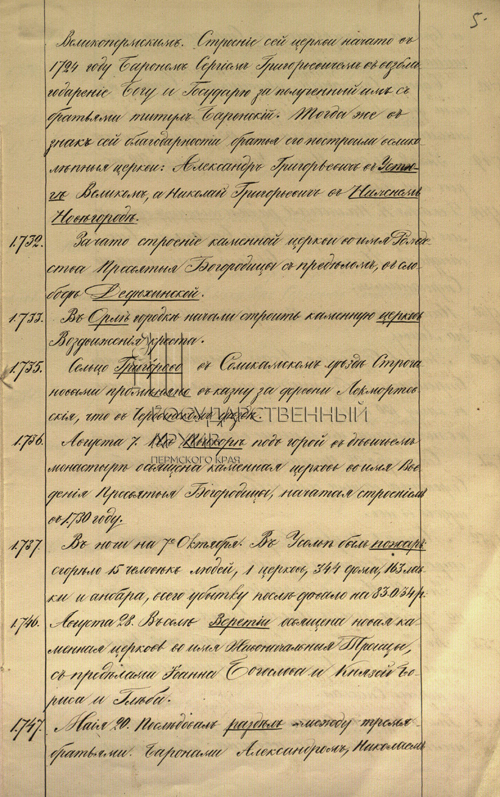

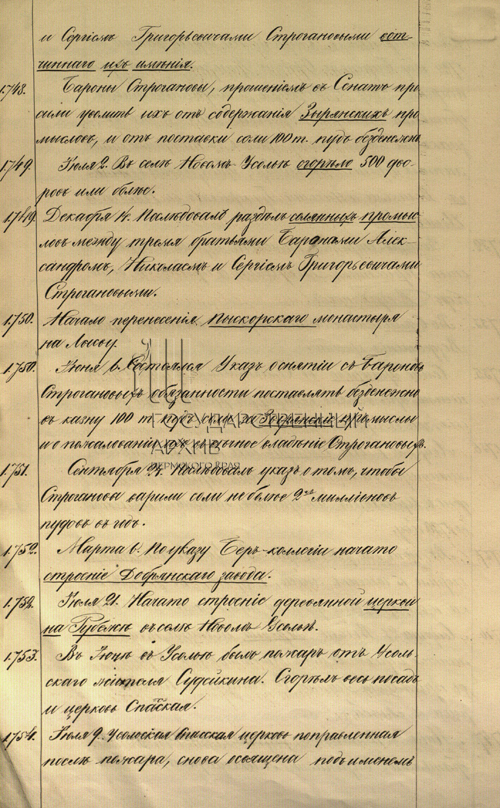

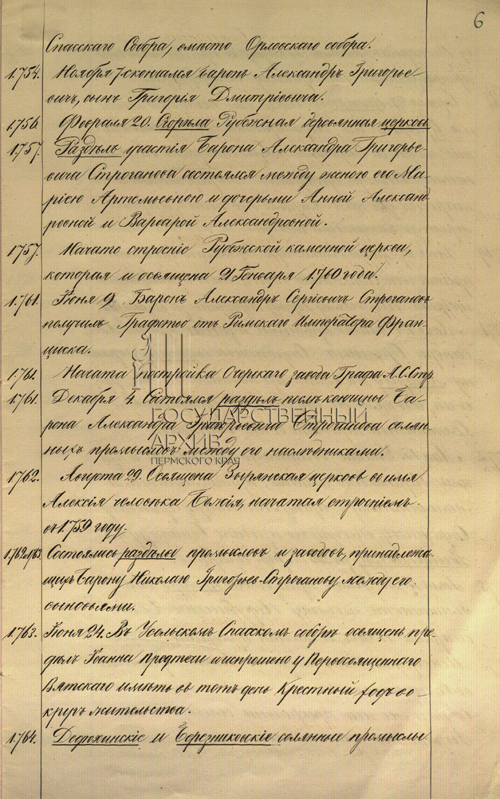

Фрагмент из Усольской летописи Федота Волегова, за период 1697 – 1754 гг. [сер. XIX в.]

ГКБУ «ГАПК». Ф.672. Оп.1. Д.25. Л.4-5 об.

ГКБУ «ГАПК». Ф.672. Оп.1. Д.25. Л.4-5 об.

Летопись написана пермским краеведом и этнографом Федотом Волеговым в середине XIX века.

Родословная карта Строгановых. [XIX в.]

ГКБУ «ГАПК». Ф.672. Оп.1. Д. 76. Л.1-2.

ГКБУ «ГАПК». Ф.672. Оп.1. Д. 76. Л.1-2.

Документ показывает родственные связи между представителями рода Строгановых.

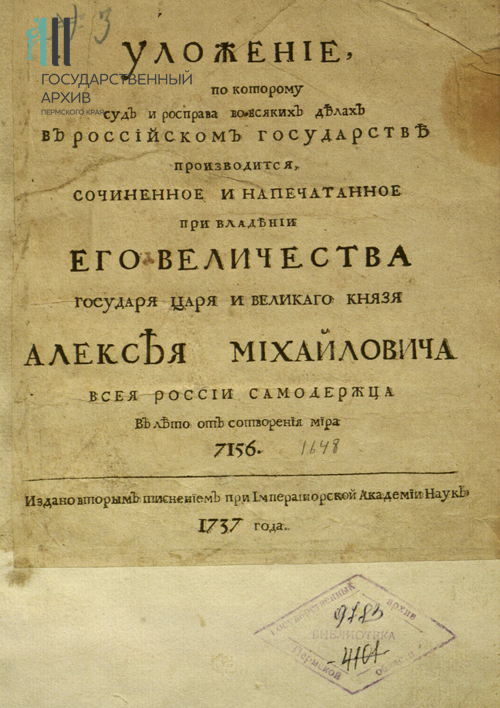

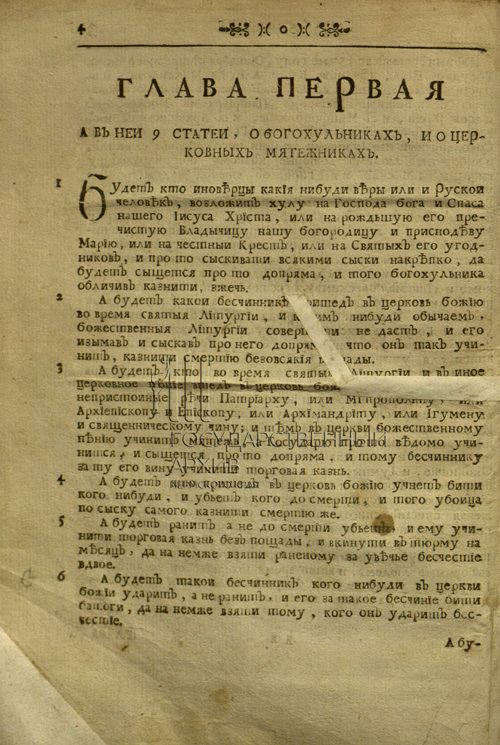

«Соборное уложение» – сборник законов Российского государства, принятый в 1649 г. и действовавший до 1832 г. – Санкт-Петербург, 1737 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 9783. Титульный лист, с. 4-5.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 9783. Титульный лист, с. 4-5.

«Уложение» действовало на всей территории Российского государства в течение почти двух столетий, в том числе и в эпоху Татищева.

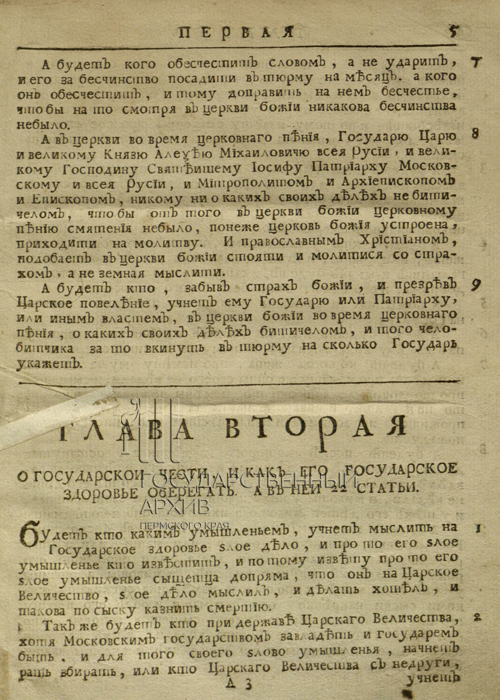

Первая страница инструкции Сената Российской Империи о проведении ревизии. 1743 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 10758. С.1.

Причиной проведения ревизий (переписей населения) были фискальные интересы казны. Точное знание о количестве проживающих людей было необходимо властям для правильного налогообложения

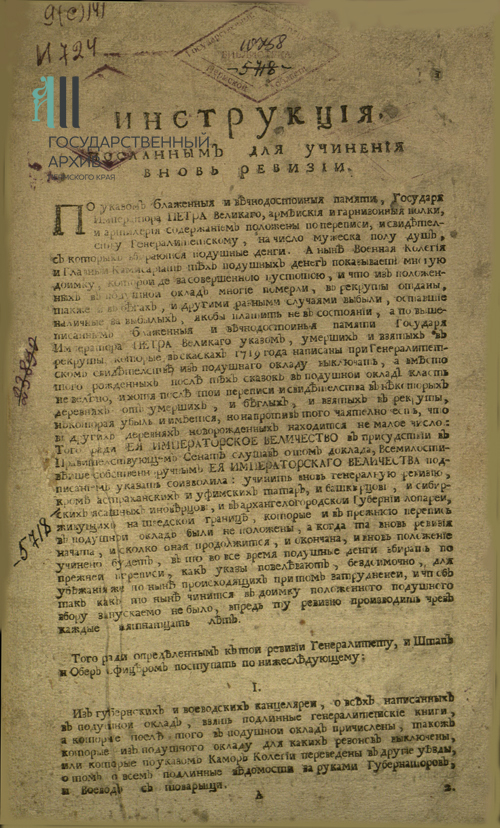

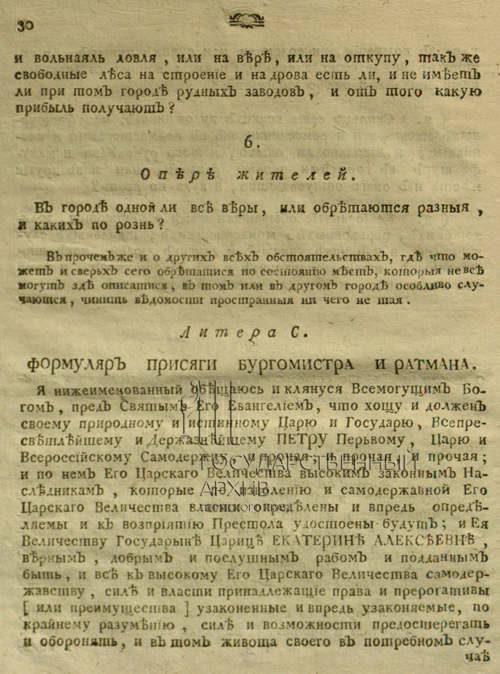

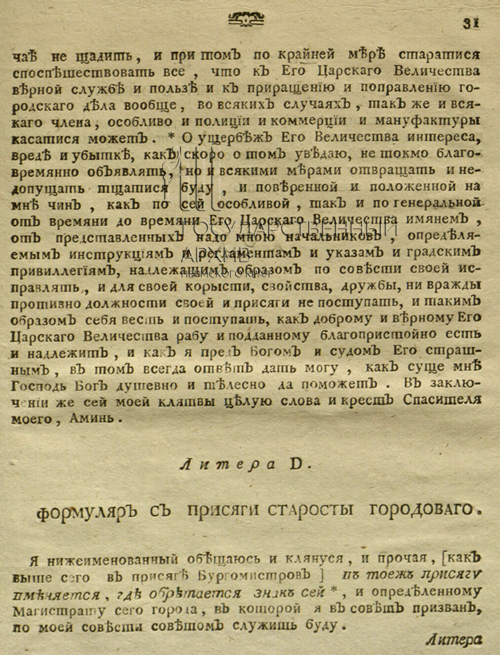

Формуляр присяги бургомистра и ратмана (члена городового магистрата), формуляр присяги городового старосты. // Регламент главного магистрата, 1721 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 9855. С.16 об.-17.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 9855. С.16 об.-17.

Должностные лица, после своего избрания или назначения, торжественно обещали честно служить и быть верными российскому государю.

-

Промышленность пермских земель

в первой половине XVIII в.

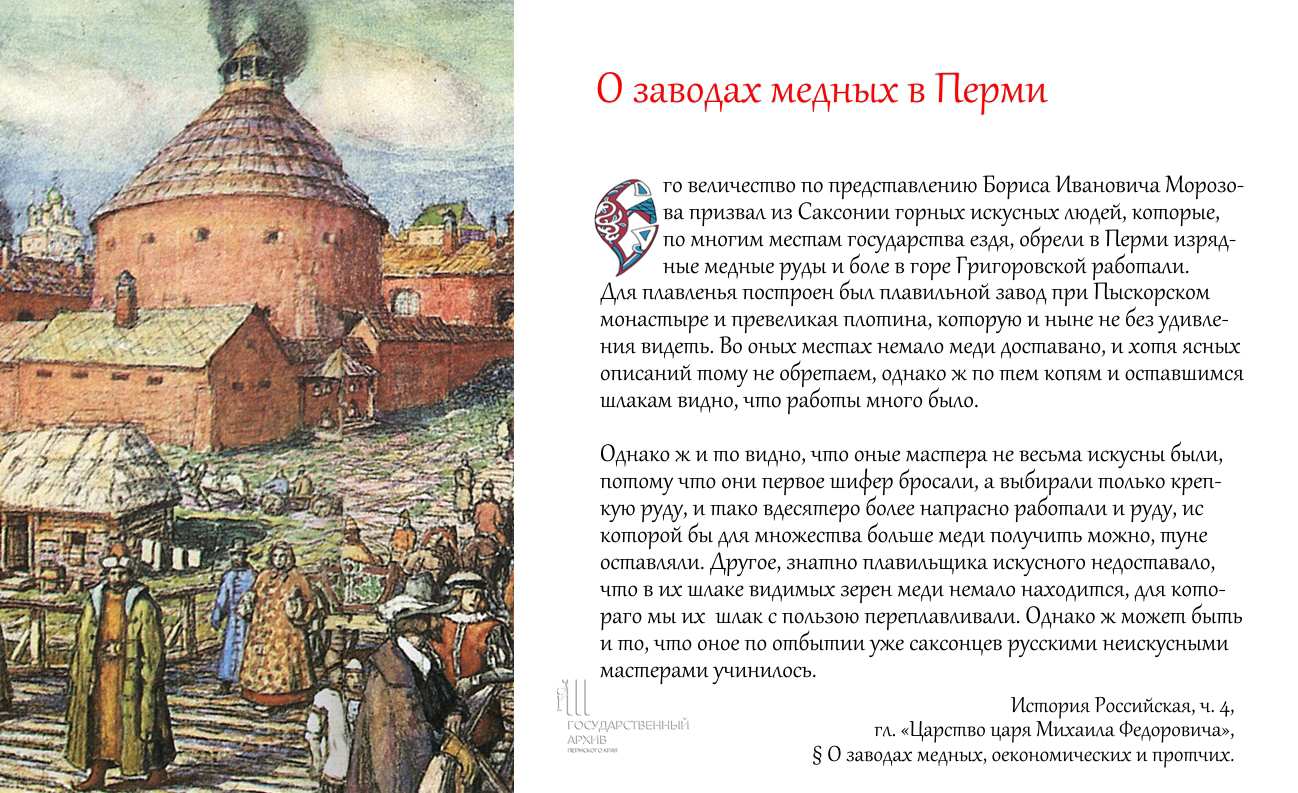

Второй раздел выставки рассказывает о пермской промышленности, в частности о Егошихинском медеплавильном заводе, основанном в 1723 году и давшем начало городу Перми.

Наличие огромных рудных, водных и лесных ресурсов на Урале способствовало строительству в 1-й четверти XVIII века большого количества металлургических заводов (в 1734 г. было 13 казенных и 19 частных заводов). Их строительством руководили отечественные и иностранные специалисты, строили и затем работали на них крестьяне из приписанных к заводам сел и деревень (в 1725–1727 гг. на Урале их было около 25 тысяч).

Выбором мест для будущих заводов, организацией их строительства, контролем за их функционированием занимались управляющие Уральскими и Сибирскими горными заводами: в 1721–1722 гг. Василий Никитич Татищев, в 1722–1734 гг. Георг Вильгельм де Геннин. В самом Прикамье промышленностью управляло Пермское горное начальство. Оно было учреждено в 1722 г. и подчинялось Сибирскому высшему горному начальству казенных Сибирских и Нерчинских заводов, переименованному с 1723 г. в Сибирский обер-берг-амт, с 1734 г. – в Канцелярию главного правления Сибирских, Казанских и Нерчинских заводов. В 1724 г. Пермское горное начальство было переименовано в Пермский берг-амт, с 1734 г. – вновь стало именоваться горным начальством.

Строительство Егошихинского медеплавильного завода было начато 4 мая (15 мая по новому стилю) 1723 г., и именно в этот день мы празднуем годовщину основания столицы нашего края. Непосредственным инициатором строительства Егошихинского медеплавильного завода стал де Геннин, в строительстве принимал участие и Татищев. Промышленность Урала той эпохи создавалась благодаря политике императорской власти и частной инициативе заводовладельцев. Такие фамилии заводчиков, как Строгановы, Демидовы, Абамелек-Лазаревы, навсегда вошли в историю нашего края.

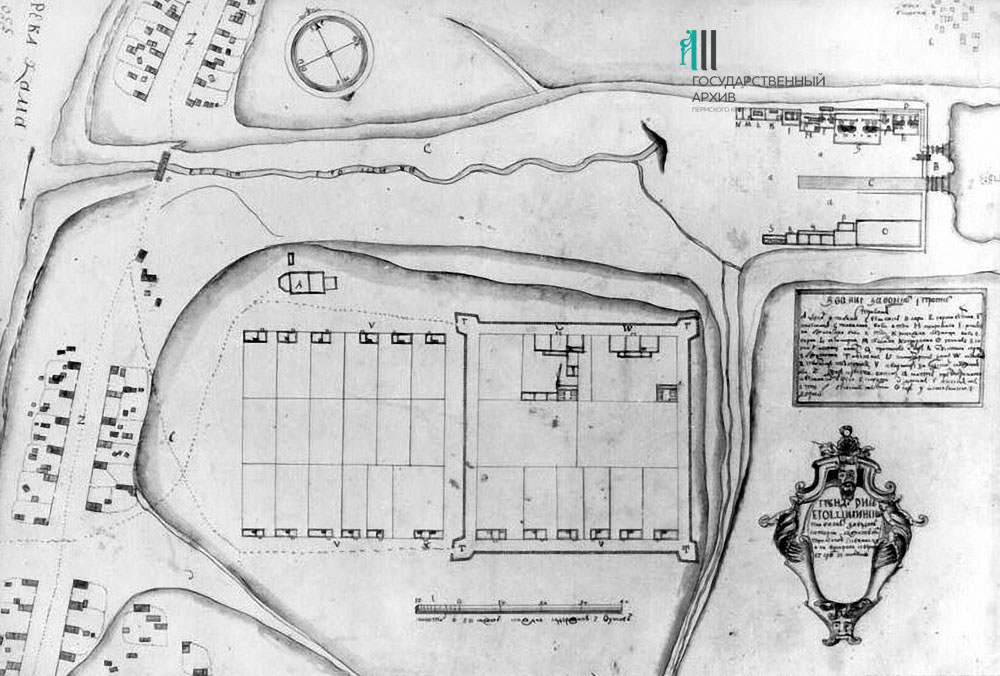

План Егошихинского медеплавильного завода. 1735 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.р-1785.Оп.1.Д.174.

Это самый ранний из имеющихся в архиве планов Егошихинского медеплавильного завода, составленный через 12 лет после его основания.

Петропавловский собор – первое каменное здание поселка Егошихинского медеплавильного завода. [До 1917 г.]

ГКБУ «ГАПК». Ф.р-1789. Оп.1. Д.118.

Деревянная церковь Егошихинского завода была построена еще в 1724 г. Через некоторое время она перестала вмещать в себя всех жителей. Каменный Петропавловский собор, построенный на месте деревянной церкви, был освящен в 1764 г. Собор существует и сегодня, располагается в микрорайоне Разгуляй.

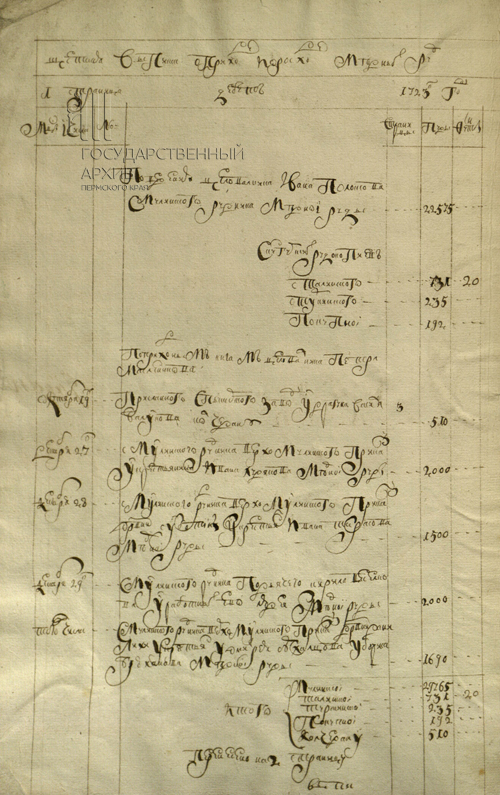

Счетная выписка о приходе и расходе меди на Егошихинском медеплавильном заводе за 1723 г. – первый год работы завода.

ГКБУ «ГАПК». Ф.218. Оп.1. Д.1. Л.2 об.-3.

ГКБУ «ГАПК». Ф.218. Оп.1. Д.1. Л.2 об.-3.

Самый первый документ о работе Егошихинского медеплавильного завода сразу после его строительства, дошедший до нас.

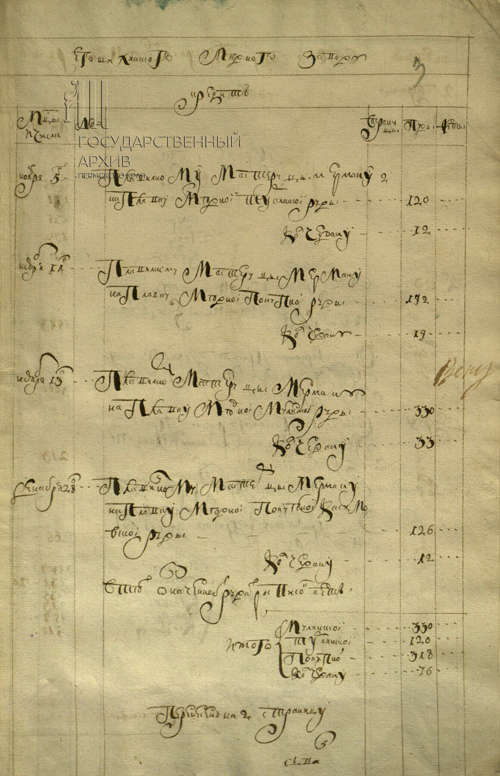

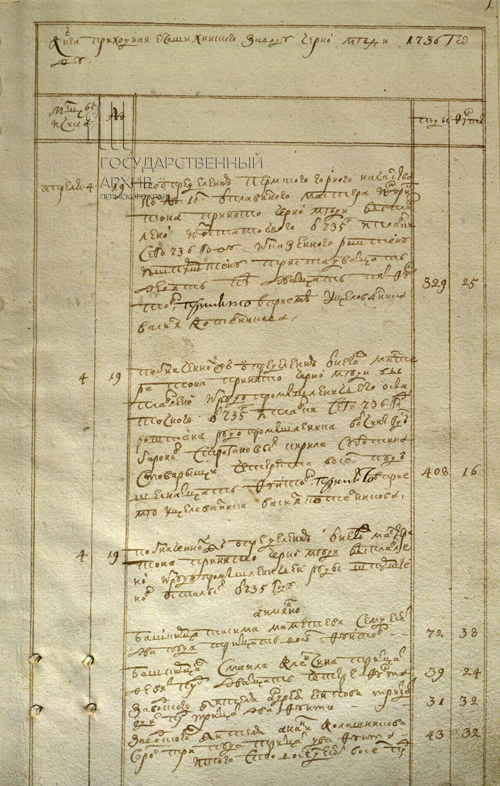

Страница из приходной книги Егошихинского завода по записи черной меди. 1736 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. 218. Оп.1. Д.138. Л.1.

Вскоре после начала своей работы Егошихинский медеплавильный завод стал одним из наиболее значимых предприятий на пермской земле.

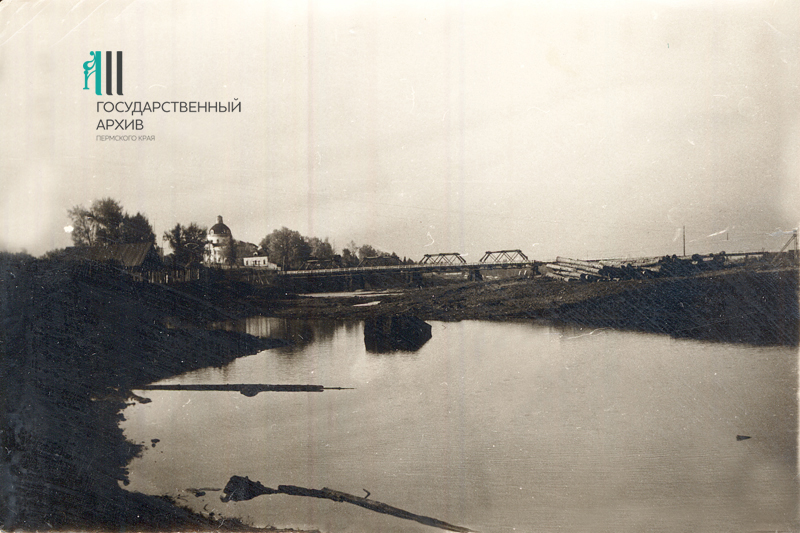

Река Егошиха пермском в микрорайоне Разгуляй – здесь располагался медеплавильный завод, давший начало Перми.

ГКБУ «ГАПК». Ф.р-1684. Оп.1. Д.184.

Место у впадения реки Егошихи в Каму было выбрано для строительства завода не в последнюю очередь потому, что по судоходным рекам в то время проходили многие из основных транспортных маршрутов.

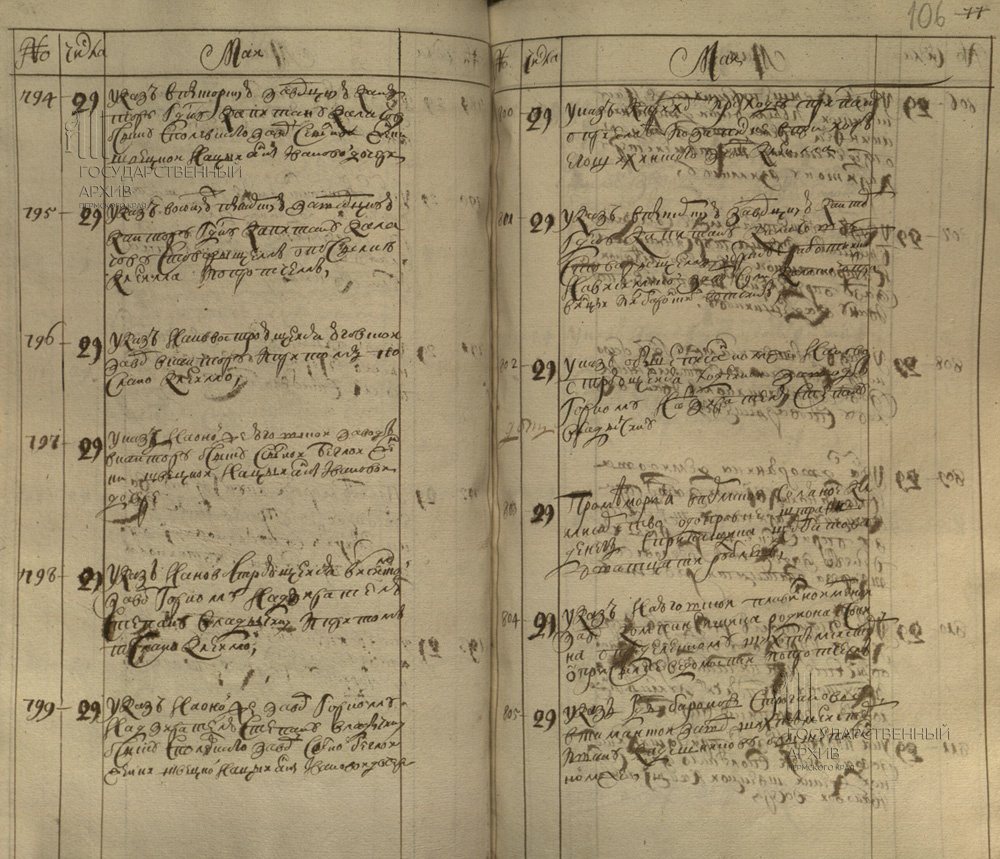

Страницы из журнала исходящих документов Пермского берг-амта. 1735 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. 544. Оп.1. Д.7. Л.105об.-106.

Берг-ампт – административное учреждение, руководившее работой заводов.

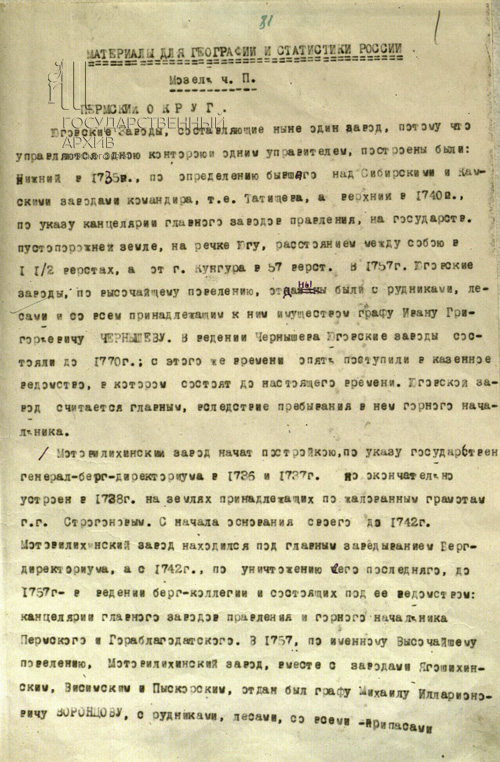

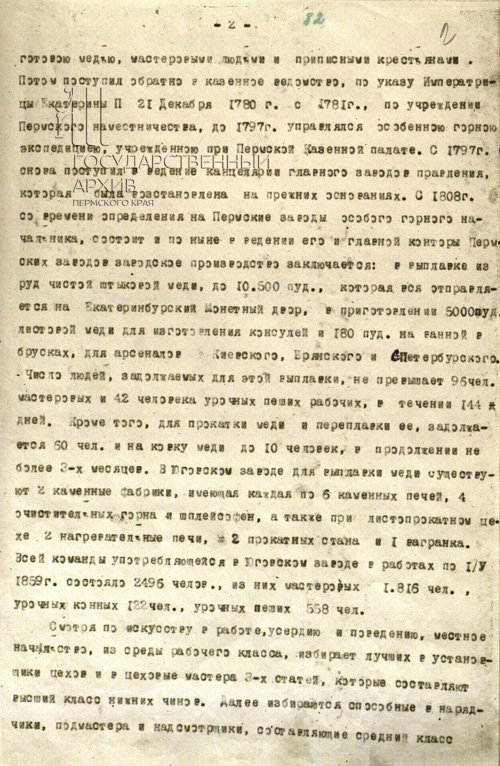

Сведения о Мотовилихинском и Юговском заводах в первой половине XVIII, собранные Х.И. Мозелем.[XIX в.]

ГКБУ «ГАПК». Ф.276. Оп.2. Д.7. Л.1-3.

ГКБУ «ГАПК». Ф.276. Оп.2. Д.7. Л.1-3.

Рассказ о строительстве заводов и условиях труда рабочих, написанный Х.И. Мозелем в середине XIX века.

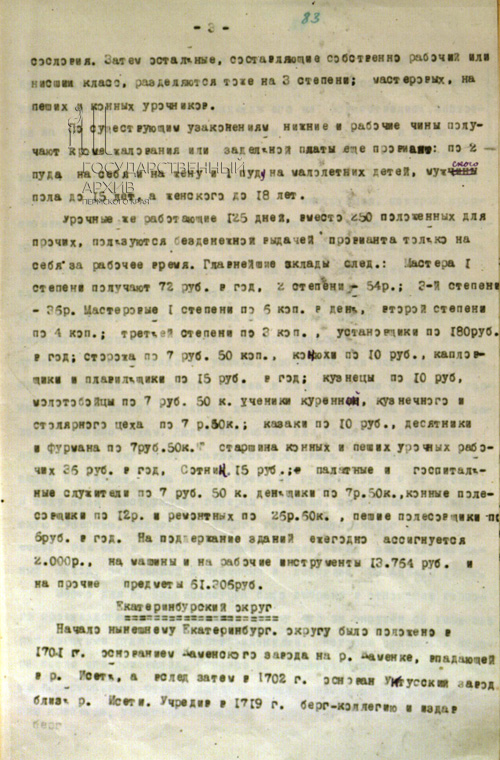

Доношение Юговской главной конторы Кнауфских горных заводов. 1743 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.696. Оп.1. Д.1. Л.36.

Юговская главная контора осуществляла общее управление медеплавильными и железоделательными заводами Юго-Кнауфского казенного горного округа. В состав округа входили Юговской (основан в 1732 г. - закрыт в 1785 г.), Бизярский (1740-1863 гг.), Курашимский (1740-1862 гг.) и ряд других заводов.

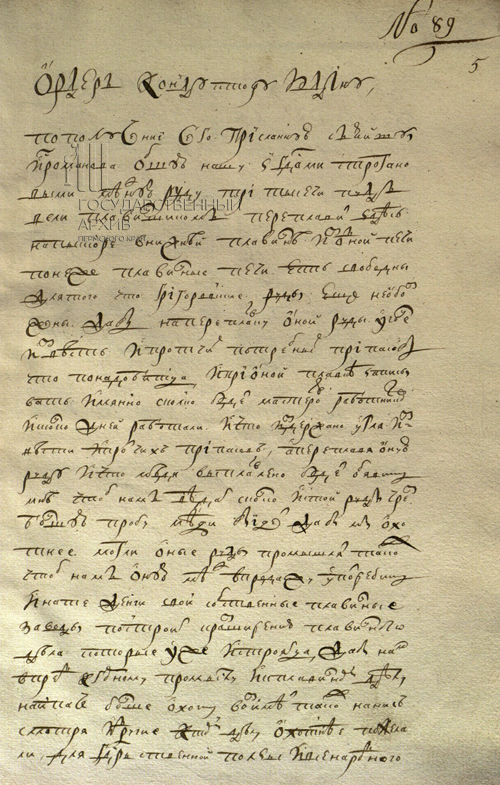

Ордер, подписанный В. де Генниным. 1724 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.180. Оп.1. Д.7. Л.5-5об.

ГКБУ «ГАПК». Ф.180. Оп.1. Д.7. Л.5-5об.

В. де Геннин, как начальник горных заводов, ведал доставкой на предприятия медной руды и других припасов. Доставка осуществлялась по ордерам, подписанным де Генниным.

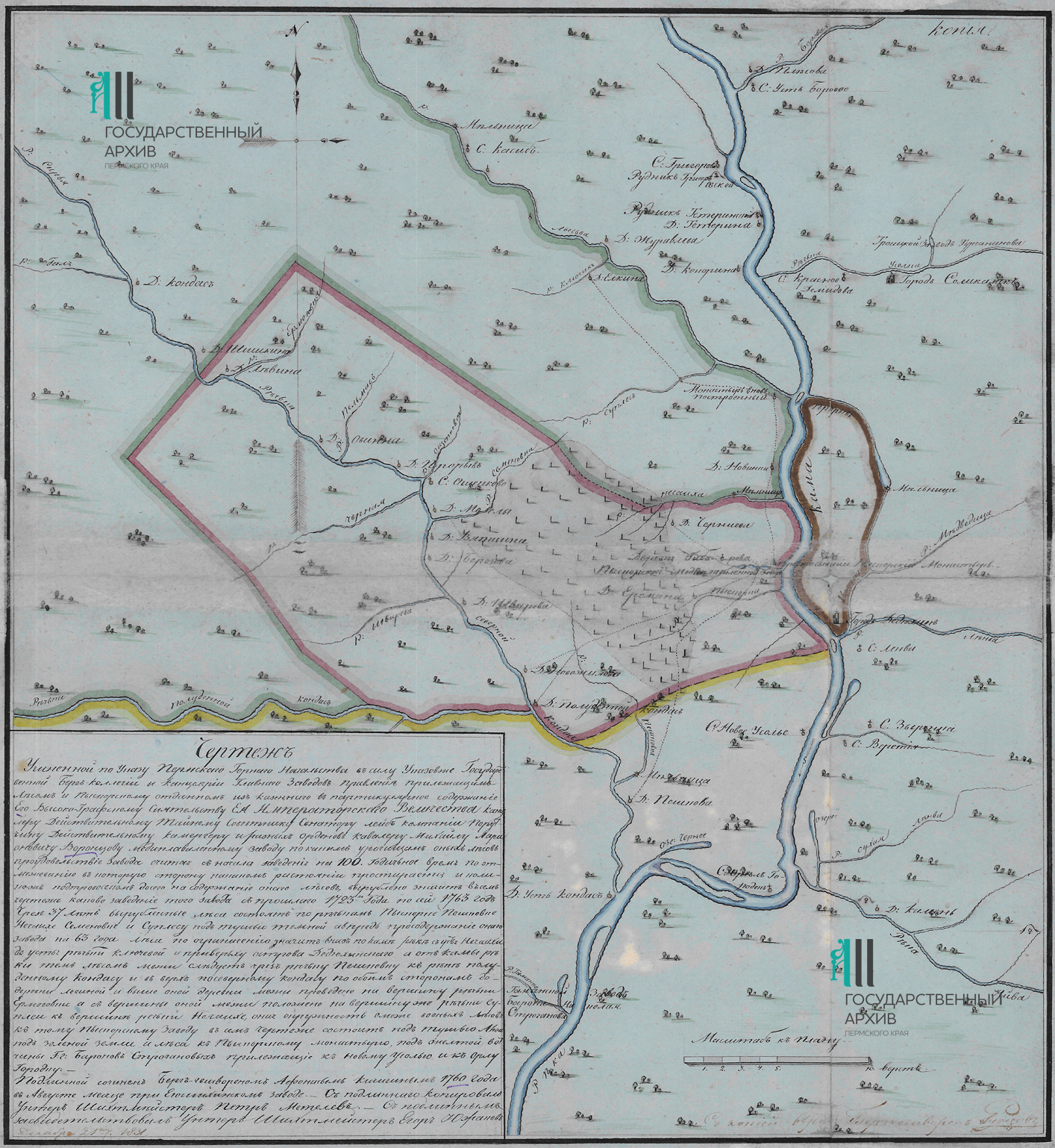

Чертеж леса, прилегающего к Пыскорскому медеплавильному заводу (владельца графа Л.М. Воронцова) Соликамского уезда. 1760 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. 279. Оп.3. Д.1.

Каждому медеплавильному заводу отводилось определенное количество леса, так как для заводских печей необходимы были дрова.

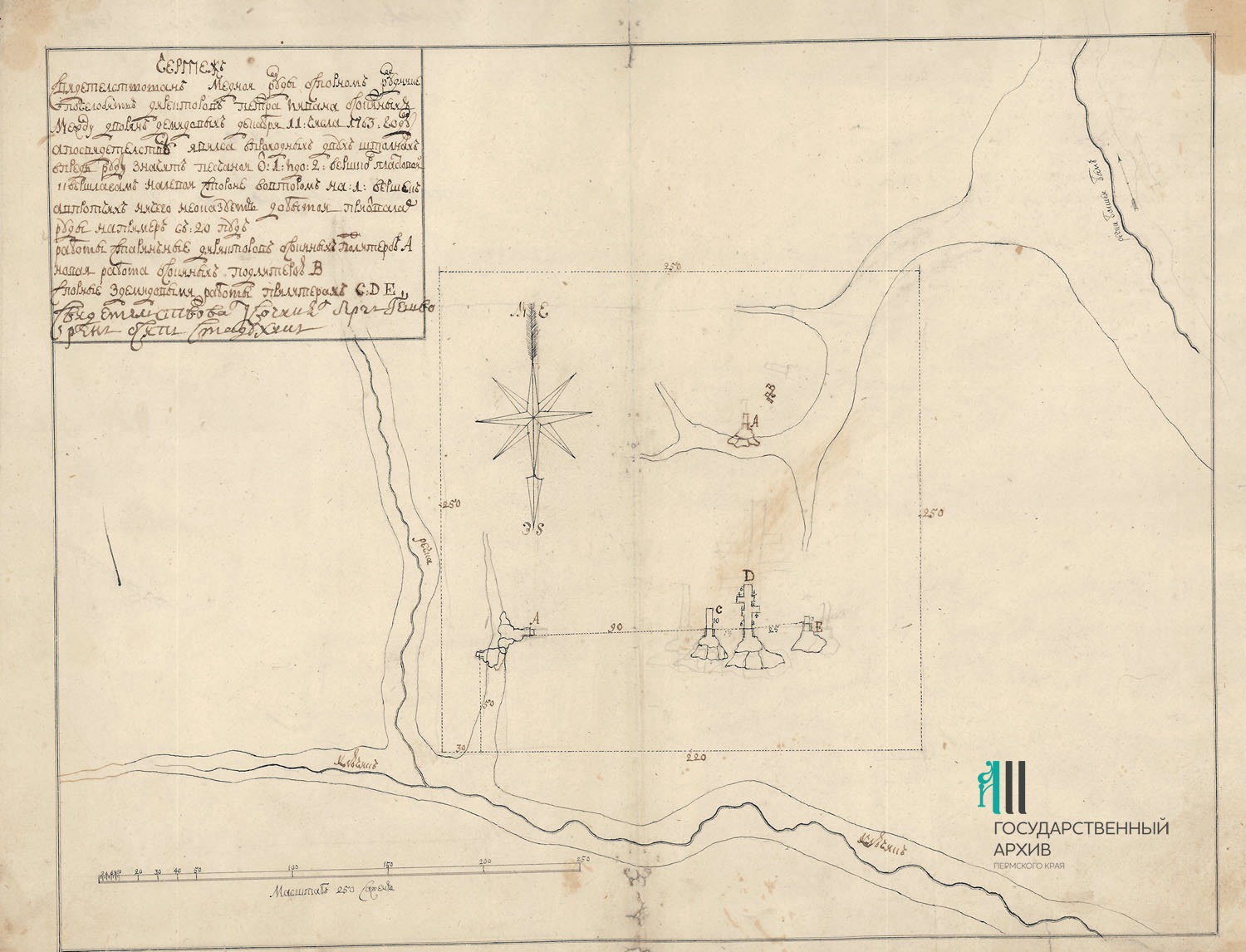

Чертеж спорного участка месторождения медной руды между Демидовыми и Петром и Иваном Осокиными (рудник между р. Большой Бым и р. Ключик). 1763 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. 716. Оп.2. Д.386.

Освоение уральских месторождений сопровождалось острой конкуренцией между различными заводовладельцами. В результате возникали различные споры и судебные тяжбы.

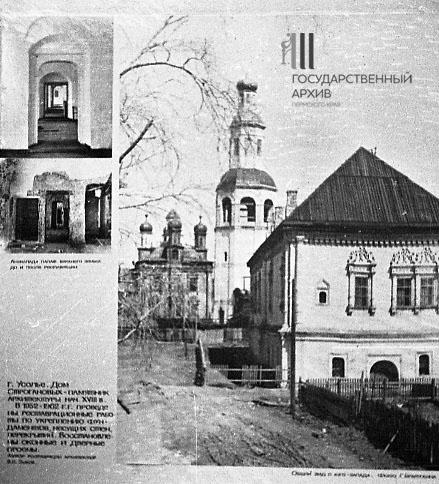

Дом Строгановых в г. Усолье - памятник архитектуры начала XVIII в.

ГКБУ «ГАПК». Ф. ф-60. Оп. 60н. Д.331.

Построен в 1724 г. В доме располагалось Правление соляных промыслов, принадлежавших Строгановым.

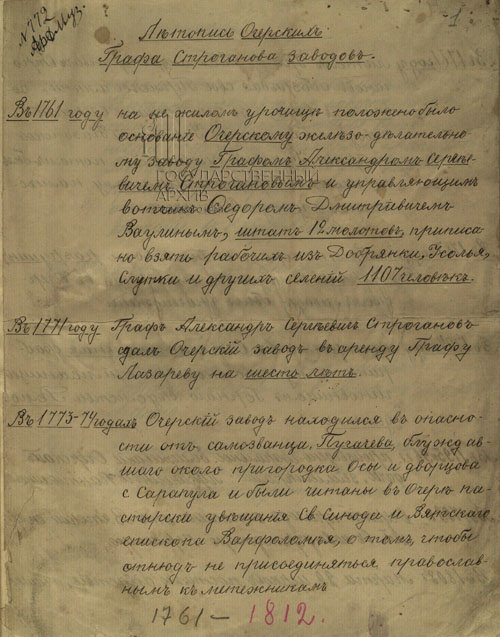

Фрагмент из «Летописи Очерских заводов графа Строганова» за 1761 – 1773 гг., за авторством Федота Волегова. [XIX в.]

ГКБУ «ГАПК». Ф.672. Оп.1. Д.296. Л.1.

Страницы истории Очерского железоделательного завода в эпоху, которой посвящена выставка.

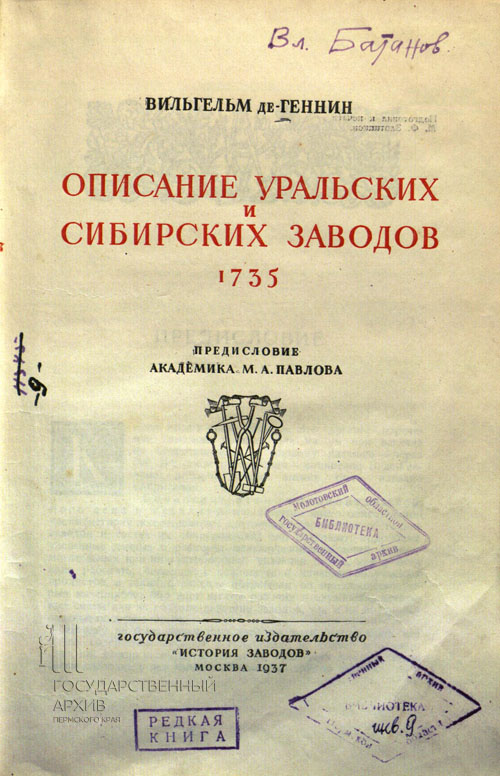

В. де Геннин «Описание уральских и сибирских заводов». – Москва, 1937 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 9. Титульный лист.

Данный труд является важнейшим источником по истории уральской промышленности XVIII в. В нем описано строительство заводов на Урале и их работа.

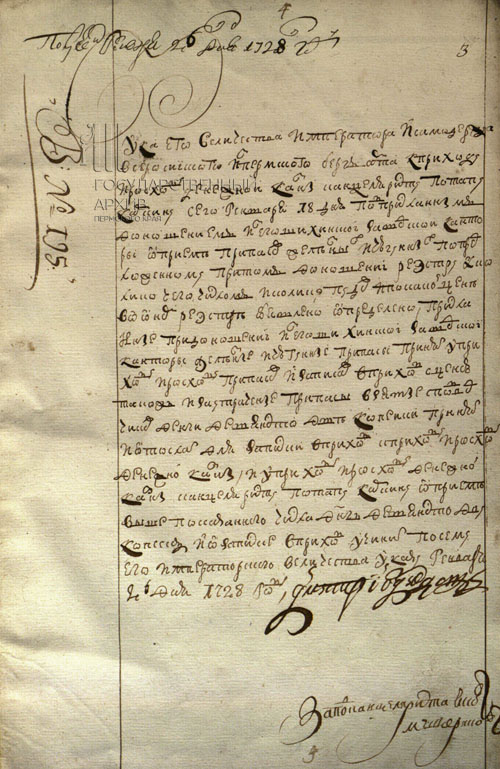

Указ из Пермского берг-ампта канцеляристу Потапу Каскину о приеме «железных и чугунных припасов» из Егошихинского медеплавильного завода. 26 января 1728 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. 544. Оп.1. Д.2. Л.3.

Егошихинский медеплавильный завод с первых лет своей работы стал одним из наиболее значимых предприятий Урала.

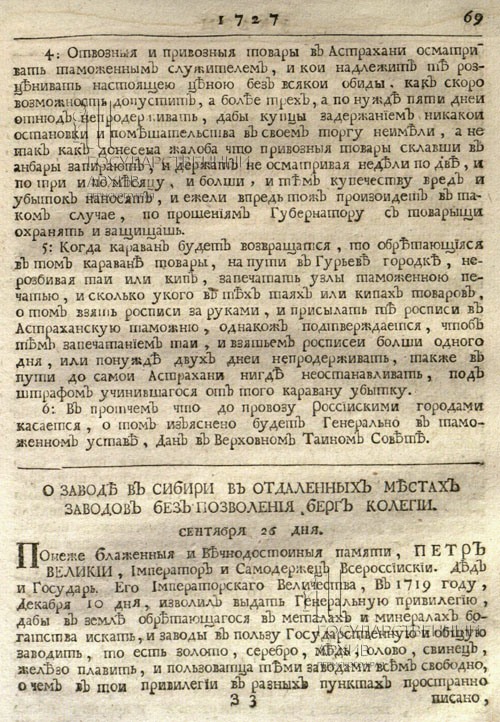

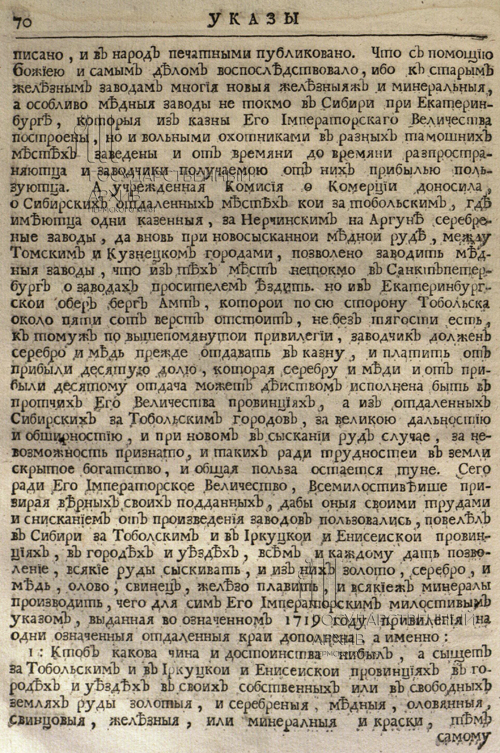

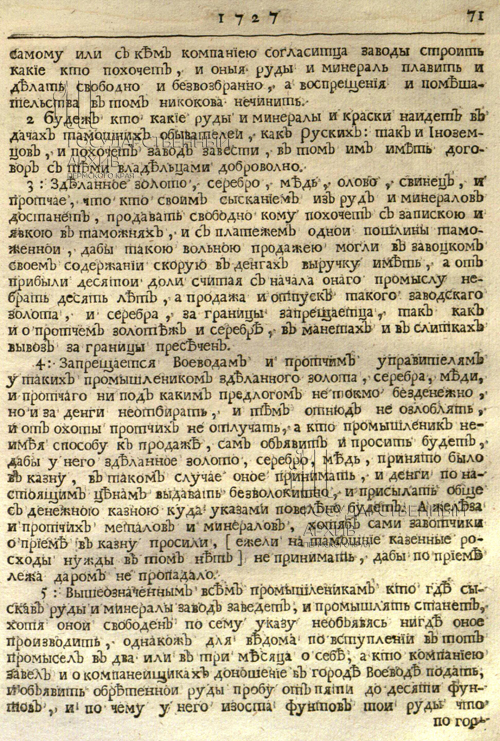

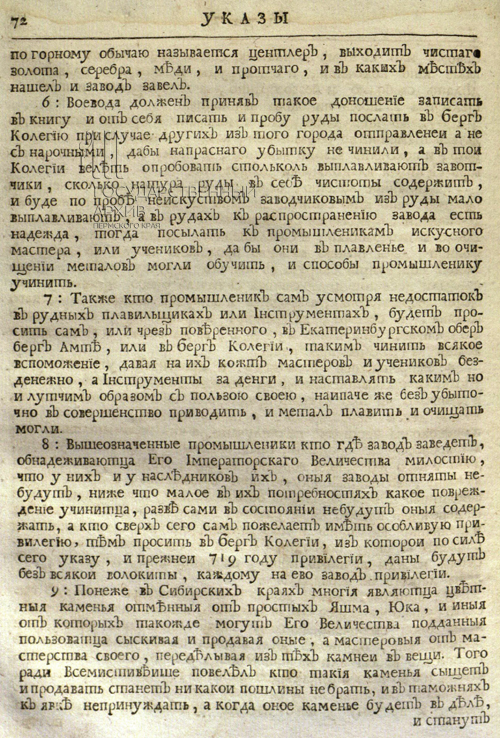

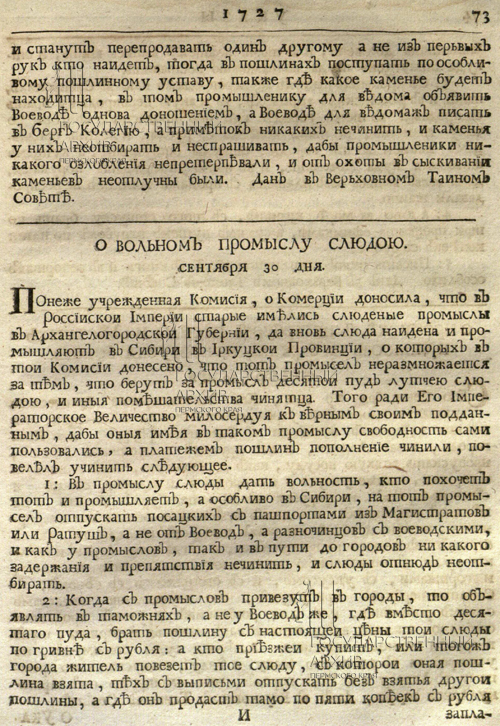

Указ императора Петра II «О заводе в Сибири в отдаленных местах заводов без позволения Берг-коллегии». 1727 г.// Указы императрицы Екатерины Алексеевны и императора Петра II - Санкт-Петербург, 1743 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 9788. С. 69-73.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 9788. С. 69-73.

Указ поощрял строительство частную инициативу по строительству заводов и защищал их владельцев от произвола местных властей.

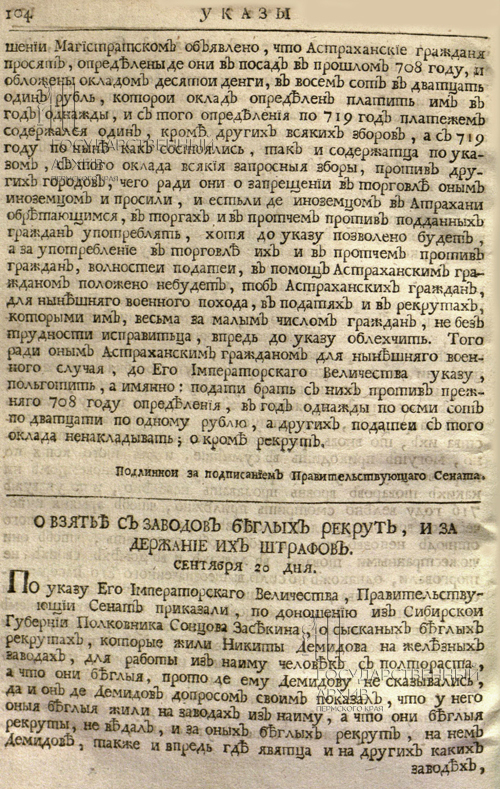

Указ императора Петра I «О взятии с заводов беглых рекрут, и за держание их штрафов». 1723 г.// Указы императора Петра Великого – Санкт-Петербург, 1739 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 9790. С.104-105.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 9790. С.104-105.

Заводы в отдаленных от центра страны частях Российского государства часто становились местом, где пытались скрыться люди, бежавшие от воинской (рекрутской) повинности. Государственная власть принимала меры по пресечению этого, примером чему является данный указ.

-

Деятельность В. Н. Татищева

на территории Урала

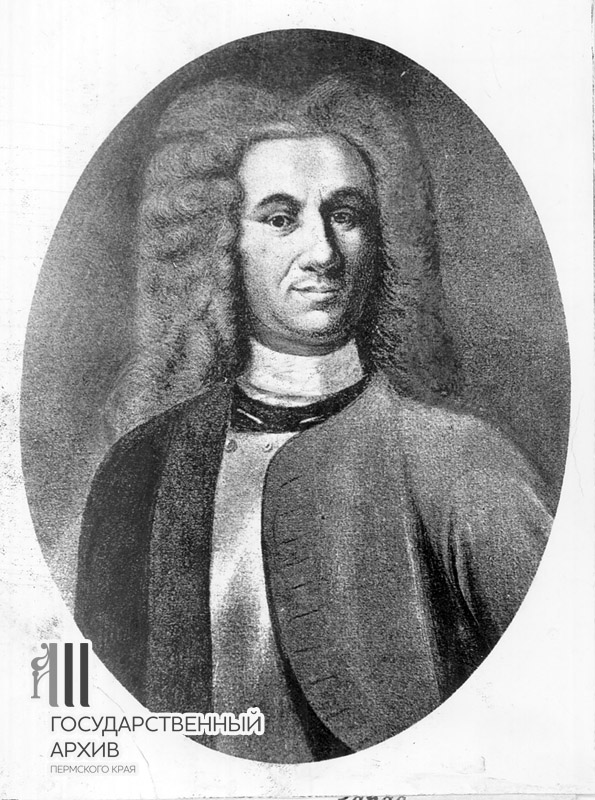

Третий раздел выставки посвящен деятельности Василия Никитича Татищева, имя которого вынесено в заголовок выставки. Это был разносторонне образованный человек, яркий представитель того немногочисленного «европейского слоя» русских людей, появившегося в нашей стране благодаря великим реформам императора Петра I.

Василий Никитич происходил из знатного, однако обедневшего рода, его отец имел чин «жильца» при царском дворе и владел небольшим поместьем. Окончив Московскую артиллерийско-инженерную школу Якова Брюса, Татищев увлекся математикой, географией, горным делом. В 1706–1712 гг. принимал участие в военных действиях России против Швеции в Северной войне. В 1720 г. был впервые командирован на Урал, где стал основателем многих заводов и городов, в частности, Перми, Ставрополя на Волге, Екатеринбурга.

Василий Никитич дважды занимал пост начальника Уральских и Сибирских горных заводов, внеся огромный вклад в развитие промышленности России вообще и нашего края в частности. В ходе строительства Егошихинского медеплавильного завода он ездил осматривать рудники, снял план местности и составил проект укреплений при заводе.

Татищев был и дипломатом, и военным, и историком, автором «Истории Российской» - первого крупного труда по истории нашей страны. Вместе с тем, он стал инициатором публикаций ряда исторических источников, в том числе «Русской правды» – первого сборника правовых норм Древней Руси. На Урале Татищев провел важные научные географические исследования, и именно он предложил считать Уральские горы границей между Европой и Азией. Также Василий Никитич составил первый русский энциклопедический словарь. Последней его крупной должностью на государственном поприще стала должность губернатора Астраханской губернии, которую Татищев занимал в 1741–1745 гг.

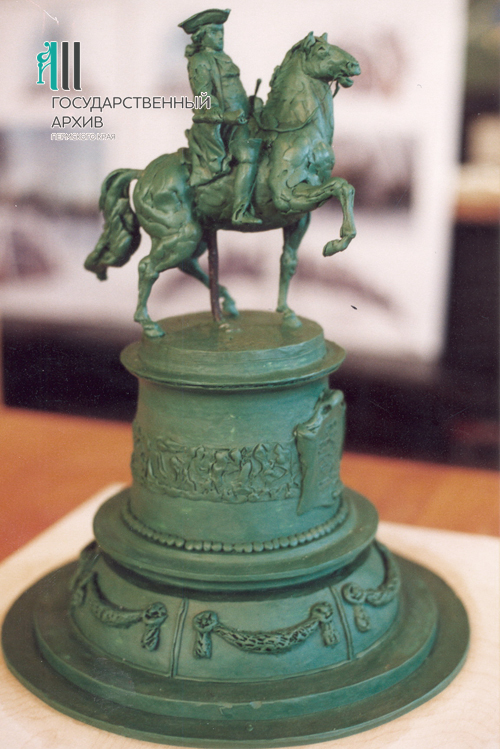

В 2003 г. в Перми был установлен памятник Татищеву. Памятник расположен в микрорайоне Разгуляй - именно в этой части Перми находился Егошихинский медеплавильный завод.

Татищев Василий Никитич. [Б/д.]

ГКБУ «ГАПК». Ф.ф-2. Оп. 2п. Д. 142.

Сказка братьев И.Н. и В.Н. Татищевых, поданная в Разрядный приказ. 1705 г.

РГАДА. Ф.210. Оп.3. Д.73. Л.830 об.

В документе зафиксированы данные допроса В.Н. Татищева и его старшего брата Ивана о неявке на службу «к сроку». Братья Татищевы в 1692-1700 гг. были стольниками супруги царя Ивана V царицы Прасковии Федоровны, в 1700 г. получили чин царских стольников и «Льготы для малых лет». Получая отсрочку от военной службы, Татищевы преуменьшили свой возраст в 1705 г.: Василий на 3 года и Иван на 5 лет, что было наказуемым преступлением по меркам начала XVIII века.

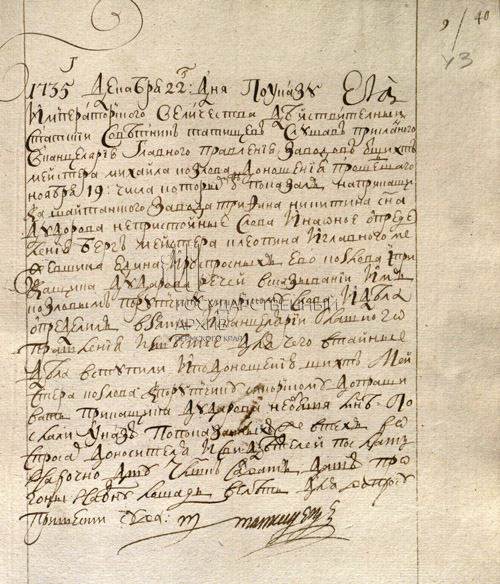

Документ за подписью Василия Никитича Татищева. 1735 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.297. Оп.1. Д.1107. Л.43

Документ рассказывает о конфликте между двумя чиновниками горного ведомства, один из которых оскорбил другого «непристойными словами».

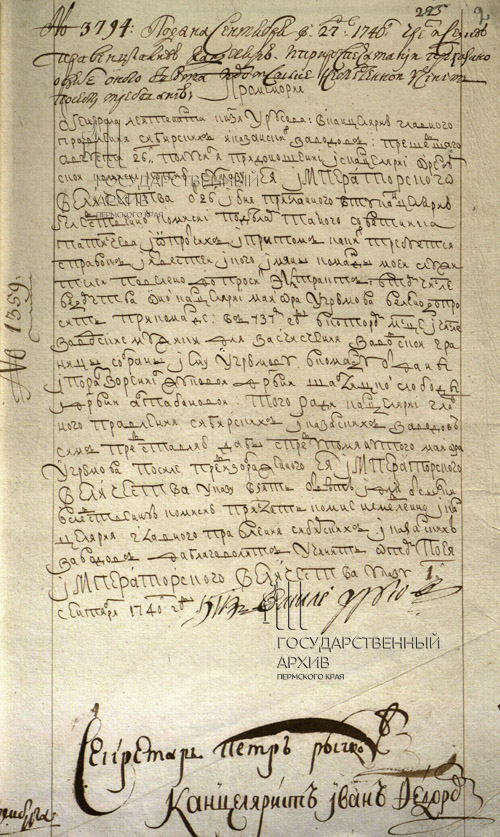

Промемория (официальное сообщение) князя Урусова в канцелярию главного правления Сибирских и Казанских заводов по делу тайного советника Татищева. 1740 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. р-973.Оп.1. Д.701. Л.2.

Карьера Татищева не была гладкой. Неоднократно своими противниками он обвинялся в злоупотреблениях властью, взяточничестве и т.д. В частности, в 1739 – 1741 гг. Татищев находился под следствием, прекращенным лишь после более чем двухлетних разбирательств.

«Слово пуще стрелы – пословицы и поговорки русского народа, собранные В.Н. Татищевым». – Пермь, 2004 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 42803. Титульный лист.

Сборник был составлен в середине 1730-х гг. Многие пословицы и поговорки Татищев использовал в своих трудах, в частности в «Истории Российской».

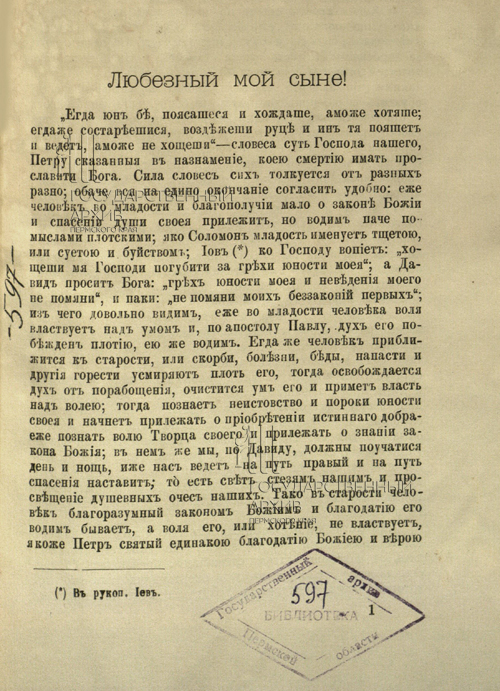

«Духовная Василия Никитича Татищева» с обращением к сыну. Казань, 1885 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 597. Титульный лист, л. 1.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 597. Титульный лист, л. 1.

По обычаю своей эпохи, Татищев незадолго до смерти составил «Духовную», то есть завещание. В ней он делился со своим сыном опытом прожитых лет и давал наставления сыну для его дальнейшей жизни.

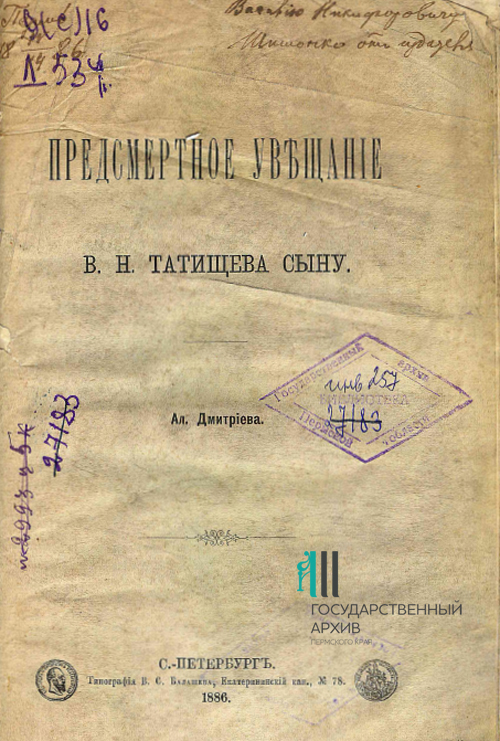

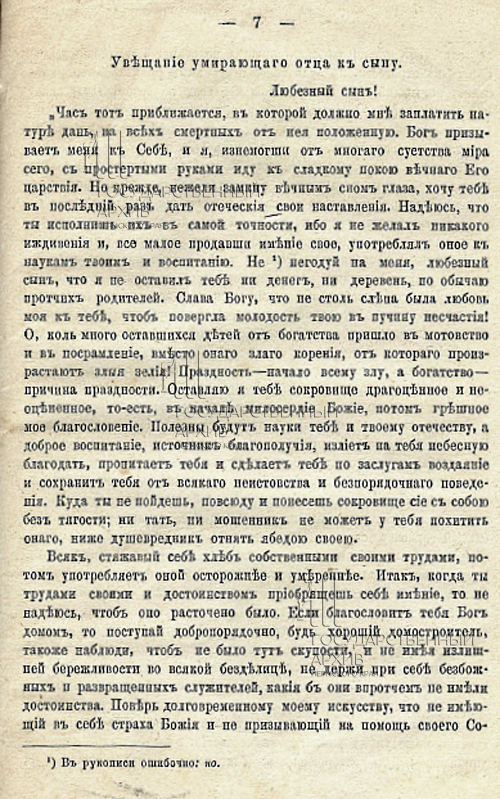

Предсмертное увещание В.Н. Татищева сыну. – Санкт-Петербург, 1886 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 257. Титульный лист, л. 7.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 257. Титульный лист, л. 7.

Это еще один документ, написанный Татищевым в конце жизни. Василий Никитич посчитал нужным составить еще одно обращение к своему сыну, наполненное благочестивыми рассуждениями.

Первый том сочинения В.Н. Татищева «История Российская». – Москва-Ленинград, 1962 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф. печ. изд. № 8416. Титульный лист.

Важнейший исторический труд Татищева носил полное название «История Российская с самых древнейших времён, неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором Васильем Никитичем Татищевым». «История Российская» охватывает период с древних славян до Смутного времени начала XVII века.

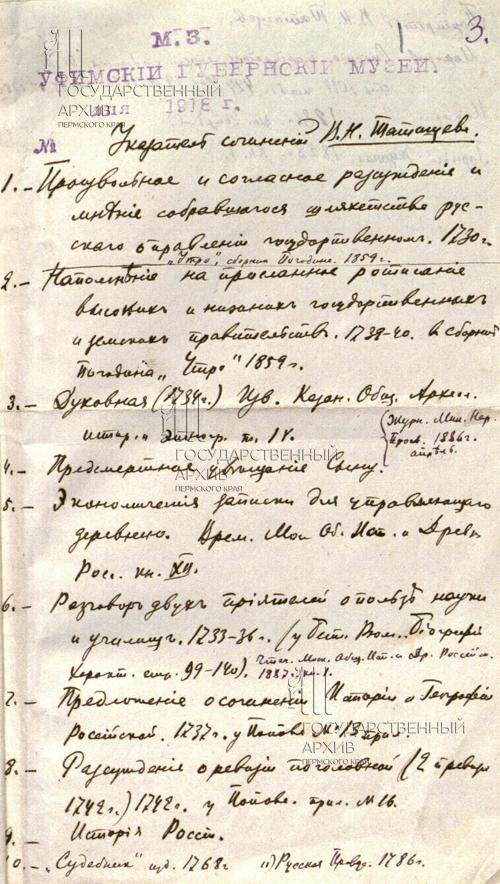

Список сочинений Василия Никитича Татищева, составленный Уфимским губернским музеем. 1918 г.

ГКБУ «ГАПК». Ф.р-790. Оп.1. Д.3678. Л.1.

ГКБУ «ГАПК». Ф.р-790. Оп.1. Д.3678. Л.1.

Указатель трудов В.Н. Татищева.

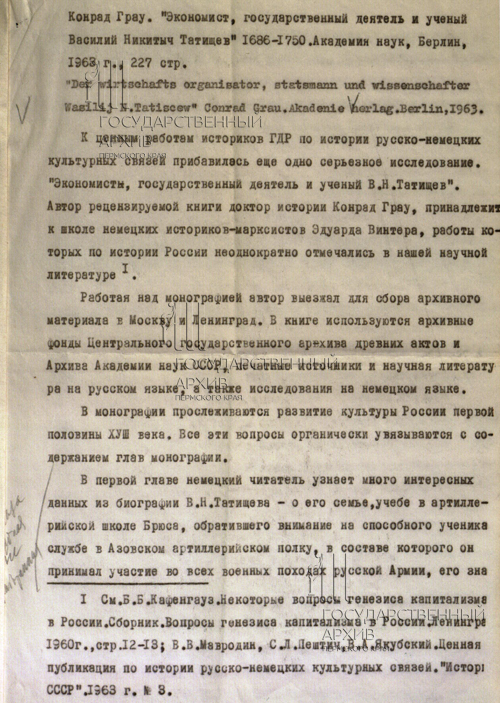

Аннотация пермского историка С.М. Томсинского монографии немецкого ученого Конрада Грау «Экономист, государственный деятель и ученый Василий Никитич Татищев». [1960-е гг.].

ГКБУ «ГАПК». Ф. р-1681. Оп.1. Д.55. Л.1-3.

ГКБУ «ГАПК». Ф. р-1681. Оп.1. Д.55. Л.1-3.

О В.Н. Татищеве написано много исторических трудов как отечественными, так и зарубежными историками. В Государственном архиве Пермского края хранится рецензия кандидата исторических наук, доцента Пермского государственного университета С.М. Томсинского на монографию немецкого историка Конрада Грау, посвященную Татищеву.

Бюст В.Н. Татищева (алюминий), работа пермского скульптора Н.Н. Хромова.

ГКБУ «ГАПК». Ф. ф-18. Оп.18п. Д.1469.

Бюст был изготовлен пермским скульптором Николаем Хромовым в начале 1990-х гг. Установлен в фойе здания администрации города Перми.

Проект памятника В.Н. Татищеву с выставки в здании Администрации г.Перми.

ГКБУ «ГАПК». Ф. ф-18. Оп.18п. Д.2856. Л.1.

Проект памятника В.Н. Татищеву с выставки в здании Администрации г.Перми.

ГКБУ «ГАПК». Ф. ф-18. Оп.18п. Д.2856. Л.2.

Проект памятника В.Н. Татищеву с выставки в здании Администрации г.Перми.

ГКБУ «ГАПК». Ф. ф-18. Оп.18п. Д.2856. Л.3.

Проект памятника В.Н. Татищеву с выставки в здании Администрации г.Перми.

ГКБУ «ГАПК». Ф. ф-18. Оп.18п. Д.2856. Л.4.

Памятник В.Н. Татищеву в г.Перми. 2003 г.

ГКБУ «ГАПК». Из новых поступлений.

Памятник был установлен в 2003 г. Его автор – пермский скульптор А.А. Коврижкин (псевдоним – Уральский). Проект А.А. Коврижкина победил в конкурсе, проводившемся администрацией города Перми в 2001 – 2002 гг. В церемонии открытия принимали участие приехавшие в Пермь потомки Татищева.

-

Цитаты

из трудов В.Н. Татищева

В четвертом разделе выставки представлены цитаты из произведений Василия Никитича Татищева, вызывающих интерес и у современного читателя. Среди этих произведений:

«История Российская» – главный многотомный труд В.Н. Татищева, над которым он работал в течение тридцати лет. Труд был опубликован после смерти автора, первая часть – в XVIII в., последняя часть – в середине XIX в. «История Российская» стала первым капитальным трудом по русской истории.

«Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ» – трактат, раскрывающий философские взгляды В.Н. Татищева. Трактат написан в 1733 г. в форме вопросов и ответов на них, но в последующие годы дорабатывался автором. Впервые опубликован в Петербурге в 1787 г.

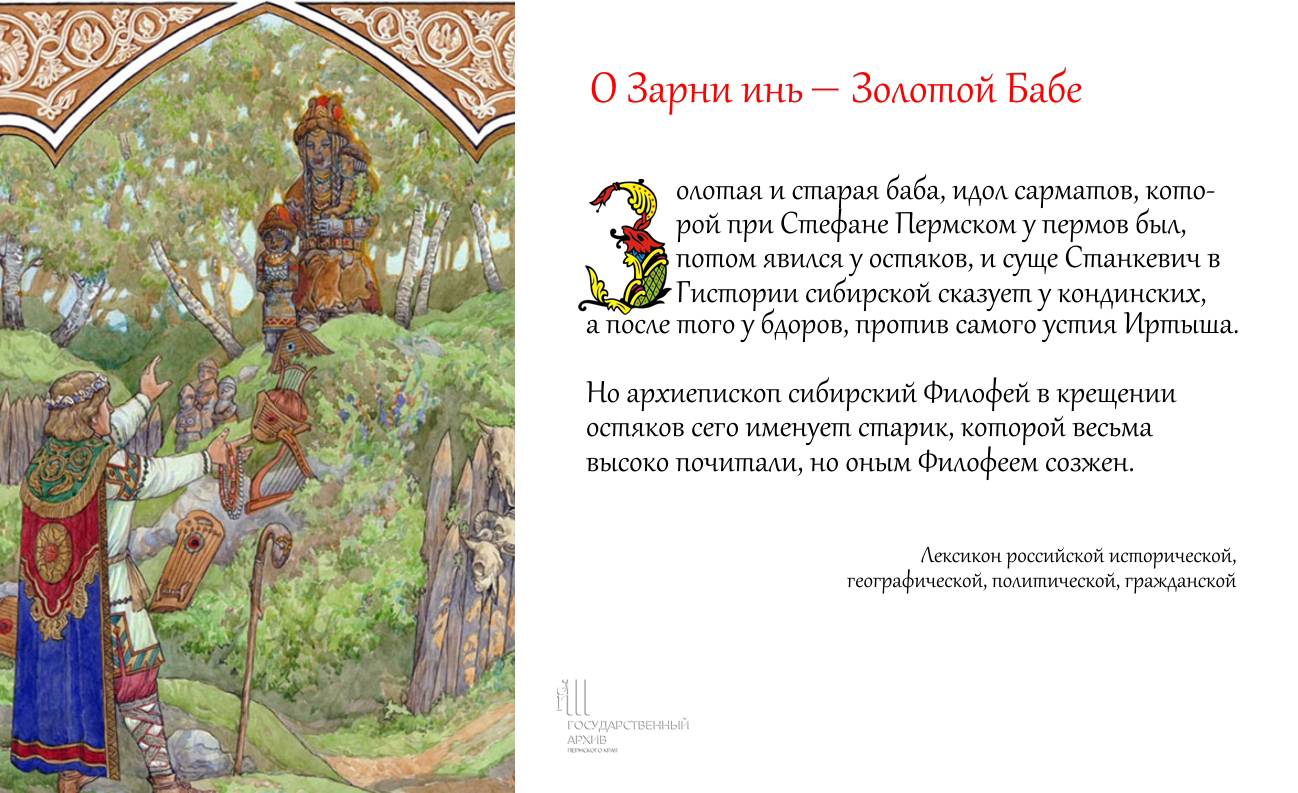

«Лексикон Российский исторический, географический, политический и гражданский» написан В.Н. Татищевым в 1744-1746 гг. Впервые издан в 1793 г. в трех частях. Это был первый в России энциклопедический словарь. К сожалению, труд остался не завершенным. Статьи в нем доведены до слова «ключник».

«Сказание о звере мамонте» было написано В.Н. Татищевым после посещения им Кунгурской пещеры и знакомства с останками мамонта в Тобольске. Статья написана на латинском языке и впервые опубликована в Швеции в 1725 г. Впервые на современном русском языке издана в 1979 г. составе «Избранных произведений» В.Н. Татищева.

«Духовная моему сыну» была составлена В.Н. Татищевым для сына Евграфа, впервые напечатана в 1773 г. В произведении автор обобщает свой богатый жизненный опыт и советует сыну, как делать карьеру, как выбирать жену, собирать библиотеку, изучать науки и почитать родителей.

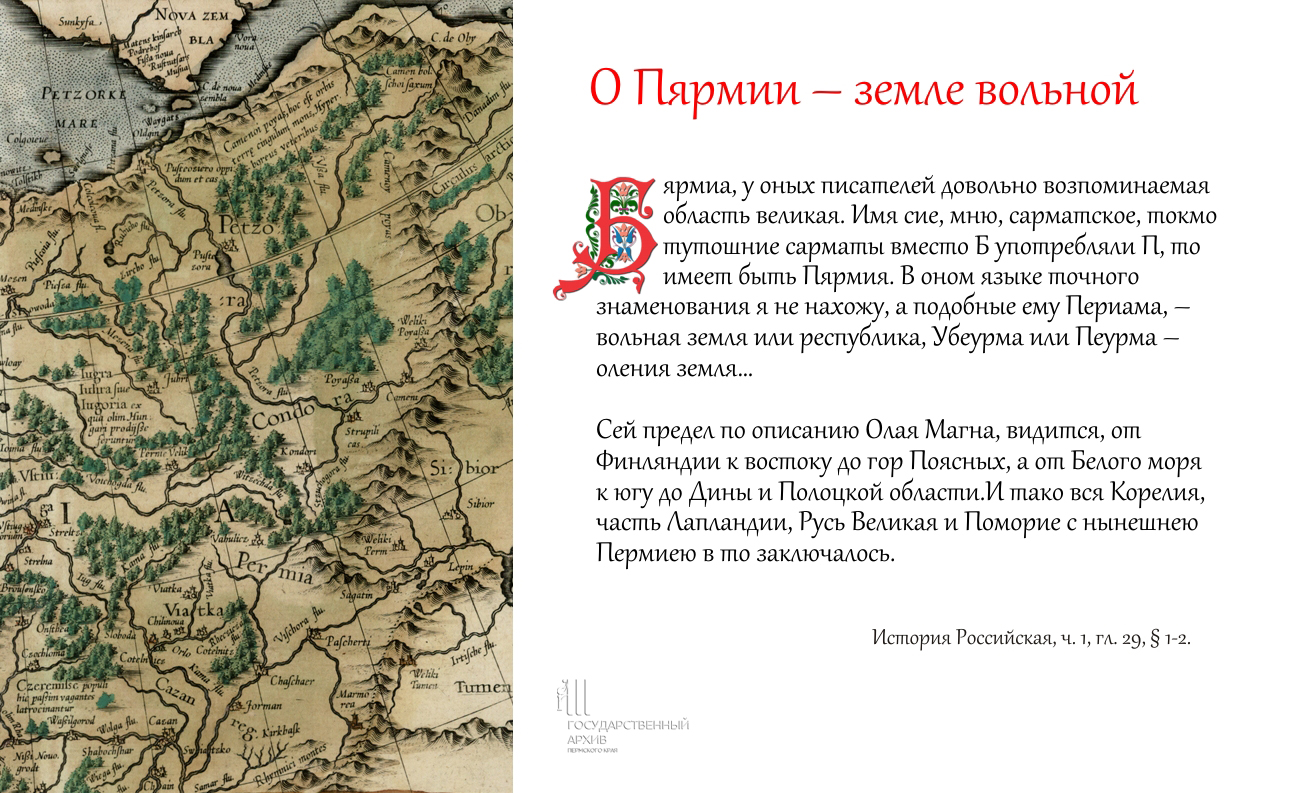

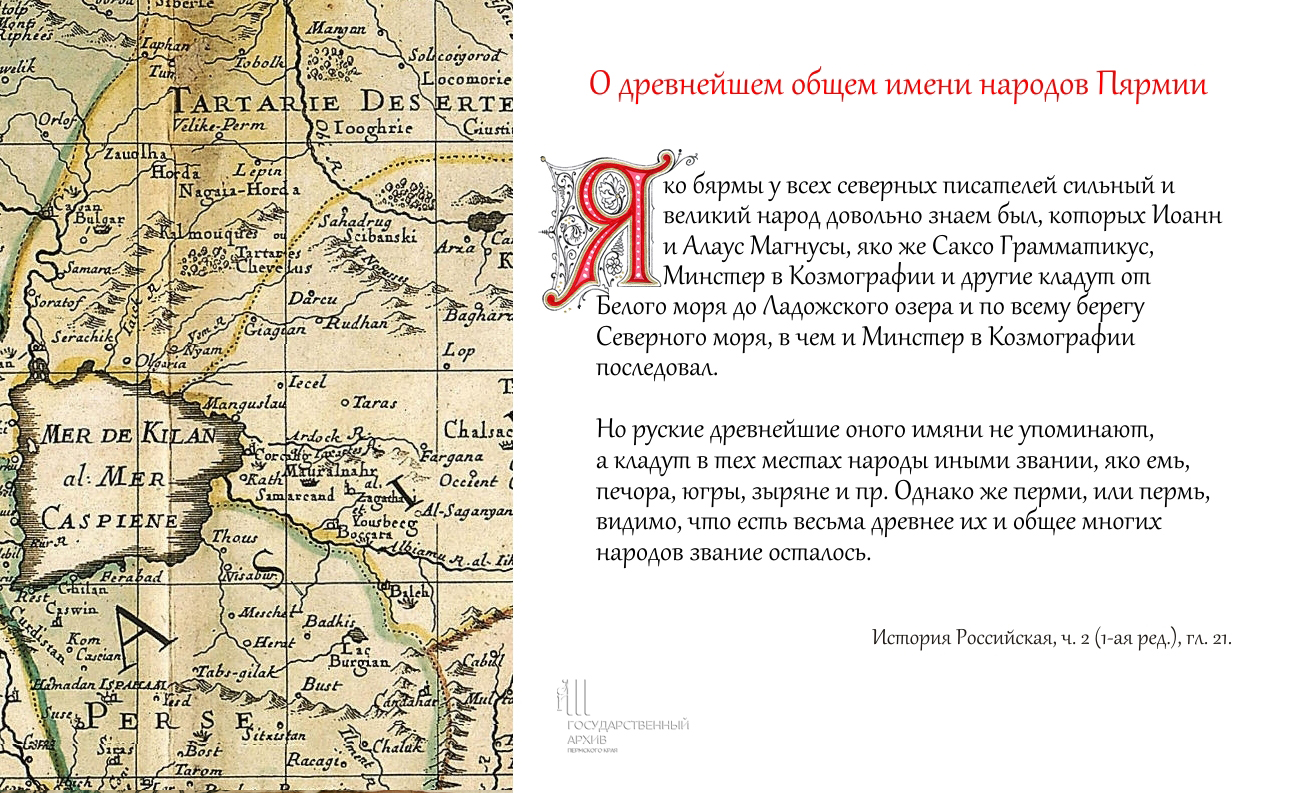

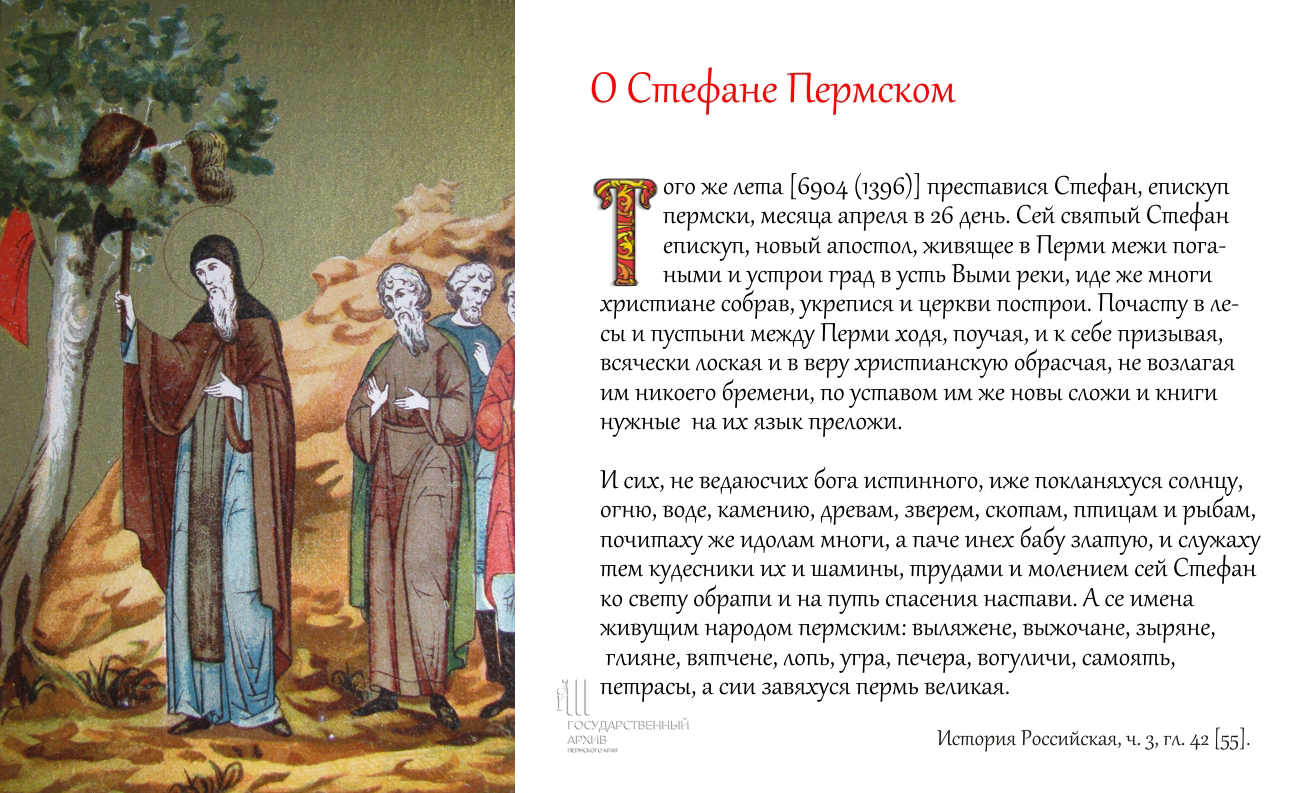

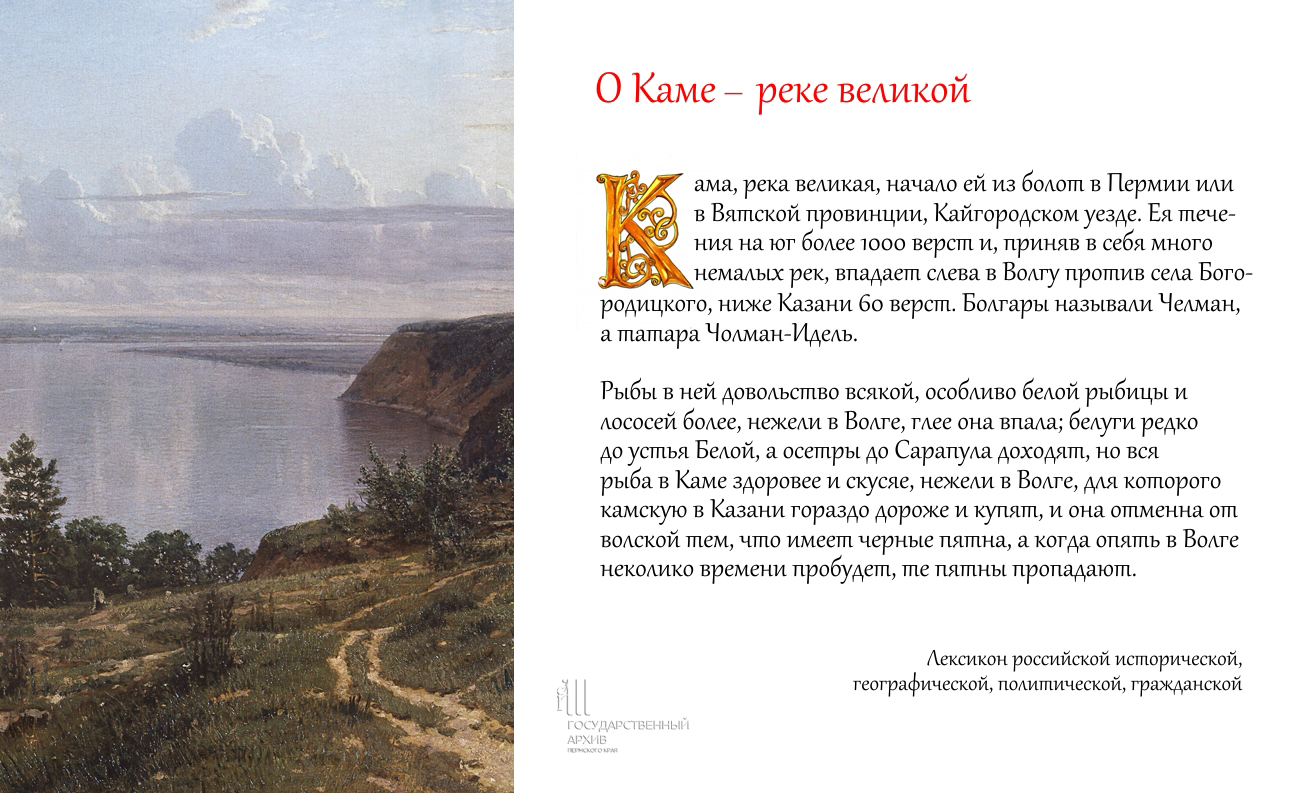

В оформлении цитат использованы фрагменты старинных европейских карт, фрагменты картин отечественных художников и западноевропейских художников эпохи барокко и рококо (XVIII в.).